Suda51 pode ser considerado o Tarantino dos games (ou algo ainda mais estranho).

Alguns criadores constroem impérios com seus jogos. Outros moldam a indústria com suas ideias.

Suda51 prefere detonar tudo com um sorriso torto no rosto.

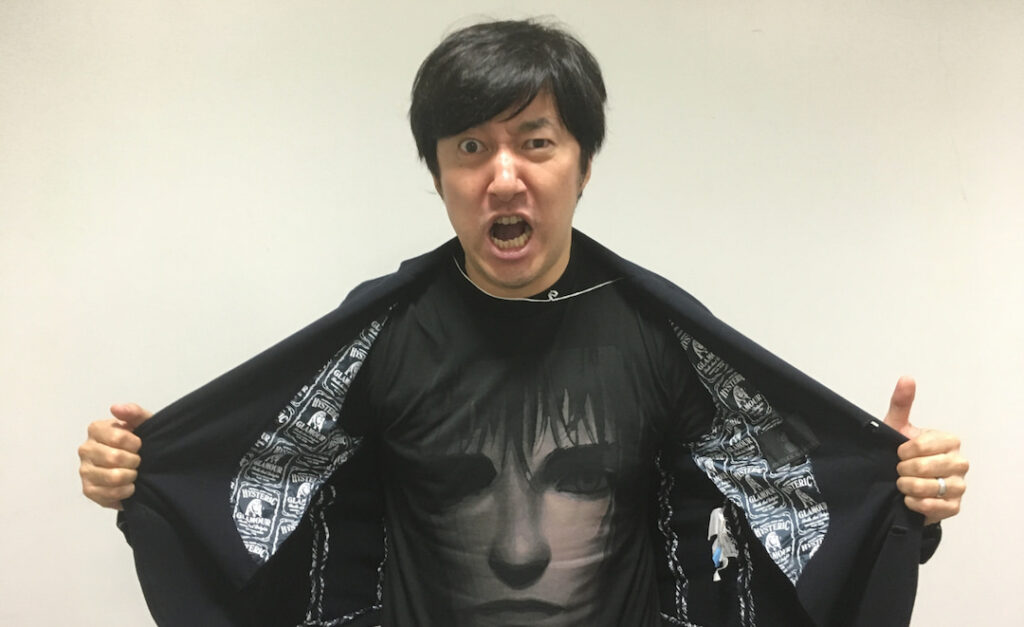

Nascido como Goichi Suda, mas conhecido mundialmente por esse codinome estilizado, “Suda51” é uma anomalia viva na história dos videogames. Onde a maior parte dos estúdios busca equilíbrio, fluidez e apelo comercial, ele entrega ruído, fricção e estranhamento.

Em um mercado obcecado por métricas de engajamento, ele ainda projeta experiências que soam como uma piada interna — ou uma crítica velada a quem aperta os botões.

É tentador chamá-lo de “o Tarantino dos games” – pelos diálogos nonsense, pela violência estilizada e pelas referências culturais espremidas em cada canto dos seus jogos.

Mas seria reduzir demais alguém que mistura cultura otaku com existencialismo de boteco, assassinatos com sátira filosófica, e ainda recarrega o sabre de luz com um gesto que deixaria a Nintendo corada.

Veja bem, Suda51 não quer que você apenas jogue. Ele quer que você se sinta desconfortável, curioso, confuso, ou tudo isso ao mesmo tempo. Seus jogos são anti-heróis disfarçados de sistemas interativos: cheios de bugs conceituais, mas absolutamente autênticos.

Para quem ainda não conhece ou quer descobrir ainda mais, esta será é uma viagem por sua trajetória, seus fracassos, suas obras cult, e por que, mesmo sem liderar os rankings de vendas, Suda51 é uma das figuras mais importantes (e mais insanas) que os videogames já revelaram.

A Origem Estranha de Suda51

Antes de virar lenda no mundo dos jogos, Goichi Suda lidava com a morte todos os dias.

Literalmente. Durante anos, ele trabalhou como agente funerário no Japão – um dos empregos mais silenciosos e estigmatizados da cultura japonesa.

Segundo ele, foi nessa rotina fria e melancólica que aprendeu a refletir sobre a fragilidade da existência e a solidão dos seres humanos. Conceitos que voltariam a assombrar (e enriquecer) seus jogos.

Foi por puro impulso que decidiu largar tudo para tentar uma vaga na indústria de games, mesmo sem formação acadêmica em programação ou design.

Em meados dos anos 90, Goichi Suda conseguiu entrar na Human Entertainment, estúdio responsável por títulos como Clock Tower e Fire Pro Wrestling. Ali, Suda encontrou um terreno fértil para sua primeira explosão autoral.

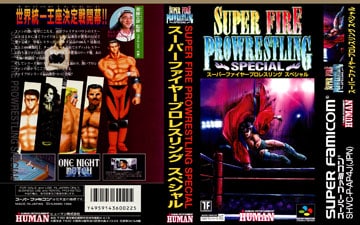

Trabalhando inicialmente como roteirista, ele assinou a história de Super Fire Pro Wrestling Special, de 1994.

Um jogo de luta livre para Super Nintendo. Aparentemente genérico, mas que escondia uma narrativa inesperadamente sombria: o protagonista, após conquistar o cinturão de campeão mundial, se suicida, mergulhado em vazio existencial.

A decisão de incluir esse final (ousada, melancólica e inusitada) foi do próprio Suda, que ignorou qualquer padrão da época.

Ele queria contar uma história humana dentro de um gênero que só enxergava músculos e espetáculo.

O incidente quase custou seu emprego, mas também revelou o que estava por vir: um artista obcecado por quebrar convenções, desconstruir gêneros e confrontar o jogador com questões que normalmente seriam censuradas ou ignoradas pela indústria mainstream.

Foi também nesse período que Suda descobriu sua maior frustração. Na Human, não tinha liberdade para dirigir seus projetos.

E para alguém com ideias tão fora da curva, isso era como viver com uma camisa de força criativa. Entende?

A saída era óbvia. Ele partiria então na busca por criar seu próprio estúdio, onde nenhuma ideia precisasse pedir permissão a uma diretoria executiva para existir.

A Fundação da Grasshopper Manufacture

Em 1998, após anos esbarrando nos limites criativos das grandes produtoras, Suda51 fundou a Grasshopper Manufacture, batizando o estúdio com um nome enigmático, retirado de um romance de ficção científica (The Grasshopper Lies Heavy, da obra O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick).

A referência não era por acaso. Como na obra de Dick, Suda queria criar mundos alternativos – realidades distorcidas, politicamente desconfortáveis, onde a verdade nunca é absoluta e o absurdo reina com autoridade.

Mas havia outro elemento importante no nome: “Grasshopper”, o inseto que salta de um lugar ao outro, imprevisível e inquieto. Era um reflexo direto da sua filosofia: fazer jogos que não se encaixassem em nenhum molde.

Um estúdio pequeno, com alma punk e espírito autoral. Se a indústria era uma linha de montagem, a Grasshopper seria uma garagem barulhenta, cheirando a cigarro e ideias cruas.

Os primeiros trabalhos do estúdio, como The Silver Case (1999), já mostravam a assinatura de Suda: narrativas fragmentadas, temas obscuros como assassinato e corrupção, e uma estética minimalista que flertava com o experimentalismo.

Lançado para o Playstation, apenas no Japão, The Silver Case combinava visual novel com exploração em primeira pessoa e quebras constantes da quarta parede.

Era um jogo que não se preocupava em agradar, apenas em se expressar. E o sucesso comercial era irrelevante.

O que importava era a liberdade absoluta de contar histórias esquisitas, desconfortáveis e, muitas vezes, sem uma moral clara no final.

E foi com essa postura radical que Suda51 começou a chamar atenção. Primeiro a atenção dos jogadores mais cult, depois da crítica e, por fim, de estúdios maiores que buscavam algo diferente para se inspirar.

Mal sabia ele que, em poucos anos, faria parceria com a Capcom para criar um dos jogos mais estranhos (e geniais) da década seguinte.

Por Que “Suda51”?

O nome “Suda51” não é só uma assinatura artística, é um trocadilho com números e pronúncia japonesa.

Em japonês, os números 5 e 1 podem ser lidos como “Go” e “Ichi”, respectivamente. Ou seja: Go-Ichi Suda, o nome verdadeiro do criador.

Mas não para por aí.

Adotar esse nome estilizado como pseudônimo foi mais do que uma brincadeira fonética. Foi uma declaração de identidade autoral.

Enquanto muitos criadores permaneciam nos bastidores das grandes produtoras, Suda transformou seu próprio nome em marca, assinatura e provocação.

Chamar-se “Suda51” era como colar um adesivo punk em cada projeto que lançava. Um aviso de que ali dentro havia algo estranho, pessoal, imprevisível e original – algo dele.

Estética, Violência e Política

Lá em meados dos anos 2000, a Capcom estava em busca de ideias novas para o novo milênio.

Shinji Mikami, o famoso criador da franquia Resident Evil, decidiu bancar uma aposta ousada e convidar três criadores japoneses para desenvolverem jogos com total liberdade criativa dentro de um projeto chamado “Capcom Five”.

Um deles, claro, era Suda51. O resultado desse rolê insano? Killer7, lançado em 2005 para GameCube e PlayStation 2.

Era impossível prever o que viria, e talvez nem Suda soubesse. Killer7 não parecia nada com os jogos da época.

Não se jogava como um FPS, nem como um adventure, nem como um puzzle. Ele era tudo isso e nada disso, com mecânicas de navegação em trilhos, combate em primeira pessoa e uma trama impenetrável à primeira (e talvez à segunda) leitura.

O jogador controlava sete assassinos distintos. Todos, na verdade, diferentes personalidades de um mesmo homem: Harman Smith.

Cada um tinha habilidades únicas e personalidades exageradas, como o mudo Kevin, o fanfarrão Dan e o excêntrico Garcian.

O enredo envolvia conspirações internacionais, manipulação midiática, terrorismo, religião, política ocidental e oriental, e um grupo de inimigos chamado Heaven Smile, que explode em gargalhadas sádicas antes de matar.

Mas Killer7 era muito mais do que sua história fragmentada.

O jogo era um manifesto estético. Os gráficos e direção de arte eram baseados em cel-shading com contraste agressivo, cores chapadas e sombras duras.

O design lembrava mais uma graphic novel experimental do que um jogo eletrônico.

A trilha sonora misturava jazz, glitch e silêncio opressivo, criando um clima de tensão que incomodava tanto quanto fascinava.

A crítica ficou dividida. Alguns acusaram o jogo de ser pretensioso, ilógico, frustrante.

Outros o consideraram uma obra de arte interativa, com influência clara de diretores como David Lynch e Wong Kar-Wai.

Mas uma coisa era certa: Killer7 não podia ser ignorado.

Ele inaugurava oficialmente Suda51 como uma figura excêntrica dos videogames – alguém que fazia jogos como um cineasta excêntrico faz seus filmes: com visão, risco e identidade.

O sucesso comercial foi modesto, mas o impacto cultural foi imenso, especialmente entre desenvolvedores indie e fãs de jogos experimentais.

Com Killer7, Suda declarou guerra ao convencional. E o mundo começou, enfim, a prestar atenção.

No More Heroes

Se Killer7 foi o grito de guerra experimental de Suda51, No More Heroes foi seu maior sucesso de bilheteria. Sem abandonar, nem por um segundo, sua essência provocativa e transgressora. – A cultura pop sendo engolida por si mesma!

Lançado originalmente em 2007 para o Nintendo Wii, No More Heroes parecia à primeira vista um jogo de ação genérico com visual estilizado. Mas bastavam 10 minutos de gameplay para perceber que aquilo era uma paródia mordaz do próprio jogador.

O protagonista, Travis Touchdown, é um otaku desempregado que vive num quarto sujo, coleciona action figures, assiste animes e compra um sabre de luz no eBay. Literalmente.

Motivado por por tédio, ele decide virar assassino profissional e subir no ranking dos 10 mais perigosos do mundo. Só para impressionar uma mulher misteriosa chamada Sylvia Christel.

A estrutura do jogo é simples: Travis precisa derrotar um assassino ranqueado em cada fase, em lutas brutais e absurdamente estilizadas. Entre um chefe e outro, ele realiza tarefas mundanas, como cortar grama, limpar lixo tóxico ou buscar cocos.

O contraste entre as batalhas exageradas e a vida patética de Travis não é acidente: Suda51 está apontando o dedo para o escapismo covarde da cultura gamer, enquanto simultaneamente entrega exatamente o que ela quer.

O gameplay utilizava os sensores de movimento do Wii de forma debochada. O jogador precisava sacudir o controle para recarregar o sabre de luz num gesto que lembrava… bem, você sabe. E Travis ainda gemia.

É impossível não rir. Ou se sentir constrangido.

Visualmente, No More Heroes misturava pixel art, glitch, tipografia agressiva e paletas saturadas.

O jogo parecia mais um videoclipe experimental do que um produto da Nintendo. E isso o tornava magnético.

Cada chefe era uma caricatura: uma punk psicótica, um guerreiro samurai aposentado, um mágico decadente. Todos falavam demais, morriam dramaticamente e deixavam alguma reflexão inútil no ar. Era Kill Bill em forma de videogame, mas com mais ironia e menos freio.

No More Heroes não só consolidou Travis como um dos personagens mais icônicos da cena indie, como também mostrou que Suda51 sabia flertar com o mainstream sem se vender ao mainstream.

E esse equilíbrio instável virou sua marca registrada.

A Anarquia Criativa de Suda51

Enquanto muitos game designers se preocupam com balanço, acessibilidade e ritmo de progressão, Suda51 se preocupa com “ritmo de colagem”.

Sim, ele mesmo já confessou que raramente escreve roteiros do começo ao fim. Em vez disso, junta cenas, falas e ideias como se estivesse montando um fanzine punk — com cola, tesoura, rabiscos e cortes brutos de realidade. Algo similar ao que a Valve fazia com Half-Life.

Esse processo caótico e aparentemente sem método gera obras que parecem desconexas à primeira vista, mas que, ao serem vividas, revelam uma lógica própria: a lógica do instinto artístico.

Nos bastidores, Suda51 trabalha como um diretor de cinema experimental, montando os pedaços de um filme que nunca foi filmado inteiro. E, ironicamente, é justamente essa abordagem que confere unidade à sua obra.

Veja bem, estilisticamente falando, Suda é um colecionador de referências culturais marginais. Ele mistura punk rock, mangás underground, filmes de samurai, literatura noir, arte expressionista, wrestling profissional e cultura otaku. Tudo com uma camada espessa de ironia e afeto.

Seus jogos não têm vergonha de parecerem “feios”, mal-acabados ou esquisitos. Porque não estão tentando ser “bonitos”. Estão tentando ser únicos.

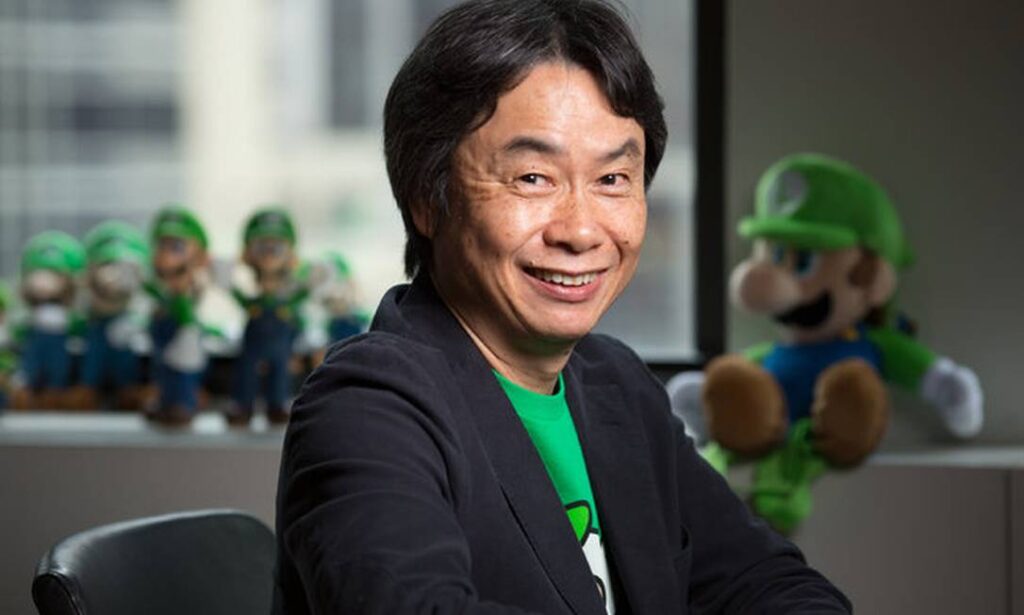

Em muitos aspectos, ele é um anti-Miyamoto. Onde o criador de Mario busca design elegante e universal, Suda51 abraça o ruído, a aspereza e o erro como parte da experiência. Ele não suaviza arestas, ele as destaca.

E é justamente essa recusa de Suda51 em seguir qualquer padrão que o torna um dos poucos autores autênticos dos videogames modernos.

Alguém que, mesmo quando cria algo difícil de entender ou de gostar, jamais entrega algo genérico. Algo raro, que observamos recentemente no trabalho de Hideo Kojima em Death Stranding.

Fracassos Comerciais, Mas Vitórias Culturais

Suda51 nunca foi um queridinho dos relatórios financeiros. Boa parte de seus jogos vendeu abaixo do esperado.

Alguns, como Shadows of the Damned (2011), foram claramente vítimas de interferência editorial, perdendo parte da essência em nome de “ajustes de mercado”.

Outros jogos, como Lollipop Chainsaw (2012), dividiram a crítica entre o gênio satírico e o sexismo gratuito. Ainda que o jogo, por baixo da superfície, fosse uma crítica mordaz aos clichês de cheerleaders e zumbis genéricos da época.

Mesmo assim, cada novo título carregava a mesma carga de identidade autoral. Let It Die (2016), por exemplo, lançado gratuitamente para PS4 com um estilo grotesco e ambientação cyberpunk decadente, se tornou um hit cult inesperado entre os jogadores que buscavam algo “diferente demais para ser mainstream”.

Mas o verdadeiro impacto de Suda não está nas prateleiras ou nas planilhas de vendas. Está nas conversas, nos fóruns, nos vídeos de análise, nos debates acalorados entre fãs e detratores.

No fundo ele virou referência – mesmo para quem nunca jogou um de seus jogos por completo.

Jornais como The Guardian, Polygon e GameSpot já descreveram Suda51 como um “autêntico” – um termo geralmente reservado ao cinema – por sua consistência estética e filosófica ao longo dos anos.

Seus jogos são constantemente citados por desenvolvedores indie como fontes de inspiração, seja pelo uso de narrativa fragmentada, seja pela coragem de abordar temas espinhosos.

“As pessoas se importam muito com Metacritic”. Suda51 diz que obsessão por notas altas faz games seguirem a mesma fórmula de sempre.

Suda51 pode não vender como os gigantes da indústria, mas seu valor simbólico é incomparável. Num mar de jogos planejados por comitês e otimizados para retenção, suas criações continuam sendo ilhas de resistência criativa.

- Super Fire Pro Wrestling Special (1994)

- The Silver Case (1999)

- Flower, Sun, and Rain (2001)

- Michigan: Report from Hell (2004)

- Killer7 (2005)

- Blood+ One Night Kiss (2006)

- No More Heroes (2007)

- No More Heroes 2: Desperate Struggle (2010)

- Shadows of the Damned (2011)

- Lollipop Chainsaw (2012)

- Killer is Dead (2013)

- Let It Die (2016)

- Travis Strikes Again: No More Heroes (2019)

- No More Heroes 3 (2021)

Arrisco dizer que talvez esse seja o maior sucesso de todos: continuar fazendo arte em uma época onde quase todo mundo só quer vender produto.

Aquisição da Grasshopper

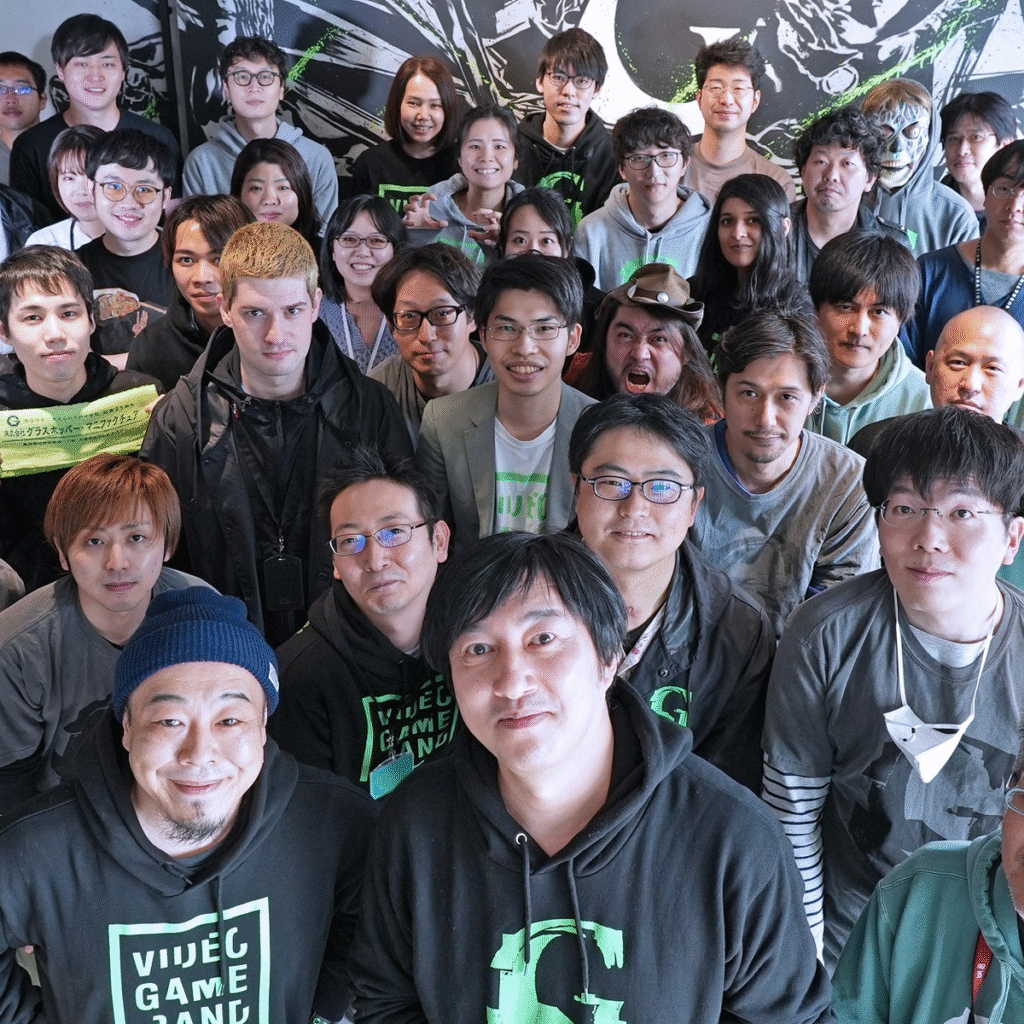

Em 2021, pouco antes do lançamento de No More Heroes 3, uma notícia pegou os fãs de surpresa: a Grasshopper Manufacture havia sido adquirida pela gigante chinesa NetEase.

Num primeiro momento, muitos temeram que isso marcasse o fim da liberdade criativa de Suda51. A domesticação do último punk dos videogames.

Mas o próprio Suda51 tratou de acalmar os ânimos. Em entrevistas posteriores, afirmou que o acordo com a NetEase ofereceria não só mais recursos como maior autonomia para realizar seus projetos com ambição.

Nas palavras dele: “Vamos fazer jogos mais malucos do que nunca. Coisas que ainda não são possíveis, mas serão.”

Logo em seguida, veio No More Heroes 3, seu jogo mais Suda possível: exagerado, autorreferente, violento, confuso, engraçado, e completamente consciente de sua própria bizarrice.

Travis Touchdown retorna mais velho, mais amargo e (assim como seu criador) ainda disposto a lutar contra um mundo cada vez mais “genérico”.

Hoje, com a segurança de uma nova estrutura por trás, Suda prepara vários projetos simultâneos, incluindo um “jogo completamente novo”, segundo ele, maior do que tudo que já fez.

Rumores apontam que será algo voltado para o mercado global, com estética sci-fi e narrativa não-linear. Mas, como sempre, ninguém sabe exatamente o que esperar.

E é justamente aí que está a magia.

Enquanto grandes estúdios tentam adivinhar o que o público quer, Suda51 ainda faz jogos como quem escreve um diário criptografado.

E mesmo que muitos não entendam, ou nem tentem entender, há um público pronto para mergulhar de cabeça na insanidade autoral de cada nova obra.

Porque, com ele, o próximo jogo nunca é só um lançamento. É um manifesto.

Amor ou Ódio, Mas Nunca Indiferença

Num mundo onde jogos são planejados com precisão cirúrgica para agradar algoritmos, manter taxas de retenção e vender DLCs, Suda51 continua sendo um dos últimos game designers que jogam fora o manual de instruções antes mesmo de começar.

Suda51 não cria pensando em audiência, métricas ou acessibilidade. Ele cria porque tem algo a dizer, ainda que não faça questão de explicar o quê.

Seus jogos não são fáceis de classificar. Nem sempre são divertidos no sentido tradicional. Às vezes são lentos, desconcertantes ou até irritantes. Mas são genuínos. Brutalmente autênticos.

Seus jogos desafiam o jogador a sair da zona de conforto, a rir no meio do incômodo, a aceitar que nem tudo precisa fazer sentido para ter significado.

Por isso, Suda51 segue sendo tão respeitado. E não pelo que ele vende, mas pelo que ele representa.

Ele é a prova de que os videogames, assim como o cinema, a música ou a literatura, também podem carregar vozes dissonantes, estéticas feias, personagens desprezíveis e mensagens que incomodam. E que há espaço, sim, para os esquisitos.

Você não precisa gostar dos jogos de Suda51. Mas deveria agradecer por eles existirem.

Porque enquanto houver lugar para obras que desafiam a lógica e abraçam o caos, a arte nos videogames ainda respira. Não acha?

Obrigado por nos ler até aqui. Qualquer duvida ou sugestão, nos deixe nos comentários aqui embaixo. Até a próxima!