Gráficos são potência bruta. Direção de arte é alma. Um é músculo, o outro é poesia visual. E quando você aprende a separar um do outro, começa a enxergar os jogos com outros olhos — talvez até mais críticos, mais conscientes… e, com sorte, mais apaixonados.

Você já parou para pensar por que a gente insiste em dizer que um jogo é “lindo”, quando o que realmente queremos dizer é que ele tem uma direção de arte impecável?

Calma, não é culpa sua. A confusão entre gráficos e direção de arte é tão comum quanto achar que todos os jogos de mundo aberto são RPGs — e não, nem todo jogo com gráfico realista tem um visual memorável. O que impressiona à primeira vista, nem sempre é o que permanece na memória.

Ao longo das últimas décadas, vimos a indústria dos games evoluir de sprites de 8 bits até mundos inteiros renderizados em ray tracing com físicas hiperrealistas.

Mas mesmo em meio a todo esse salto tecnológico, são jogos como Journey, Cuphead ou Limbo que permanecem grudados na nossa retina emocional — enquanto certos títulos milionários, embora lindamente renderizados, escorrem pelo ralo do esquecimento visual. Por quê?

Nesse artigo, queremos cavar um pouco nessa distinção que muita gente ignora. Chega de repetir que “esse jogo tem gráfico bonito” sem saber o que isso realmente significa.

A partir de agora, vamos destrinchar essa estética digital que nos hipnotiza e nos guia sem que a gente perceba.

Definindo os Termos – Técnica vs Estética

Antes de qualquer coisa, a gente precisa parar e colocar os pingos nos pixels. Quando falamos sobre o visual de um jogo, estamos lidando com dois conceitos distintos — que convivem no mesmo corpo, mas têm naturezas totalmente diferentes.

Tipo cérebro e coração. Ou processador e paleta de cores.

De um lado, temos os gráficos. A força bruta. A parte técnica. É aquilo que o hardware consegue renderizar, a quantidade de polígonos na tela, a nitidez das texturas, os efeitos de iluminação em tempo real, partículas flutuando, reflexos, sombras dinâmicas, taxa de quadros e resolução absurda.

É o que faz seu console parecer um forno quando está rodando Cyberpunk 2077 no ultra — e sua placa de vídeo ir parar no RMA.

Do outro, temos a direção de arte. E aqui o papo é outro.

A direção de arte é responsável por dar identidade, tom, estilo e coerência visual ao jogo.

É ela quem diz se o mundo será sombrio e expressionista como em Inside, ou uma aquarela viva como em Okami.

É a linguagem visual escolhida para contar a história. Ela decide se o vermelho simboliza perigo, se a luz vem de cima como um juízo divino ou se os cenários precisam parecer sujos, melancólicos ou absurdamente coloridos.

Não importa se você tem milhões de triângulos ou meia dúzia de pixels. A direção de arte opera no campo da estética e da intencionalidade — ela existe mesmo quando a tecnologia não acompanha.

É por isso que Limbo te arrepia com sombras em preto e branco, enquanto certos blockbusters fotorrealistas te deixam indiferente, mesmo cuspindo HDR e ray tracing.

Gráficos: o que você vê.

Direção de Arte: como você se sente com o que vê.

Quando um jogo impressiona “porque é bonito”, muitas vezes é porque a direção de arte está usando bem os recursos que tem — e não necessariamente porque está abusando da capacidade gráfica.

A mágica está na escolha e na intenção. Um jogo pode ter um estilo propositalmente simples e ainda assim ser visualmente estonteante.

Aliás, muitos dos jogos mais icônicos da história seguiram justamente esse caminho.

Um bom exemplo? Pense no The Legend of Zelda: Wind Waker.

Na época, ele foi alvo de críticas por ter um estilo cel-shading cartunesco em vez de seguir o caminho realista que os fãs esperavam. Anos depois, virou cult.

O estilo aguentou o teste do tempo, enquanto muitos outros jogos “realistas” da época envelheceram como leite.

A questão aqui não é só estética. É também filosófica. Porque, no fim das contas, estamos lidando com uma pergunta mais profunda: o que torna um jogo visualmente marcante? O realismo técnico ou a personalidade artística?

Spoiler: Beleza atrai, personalidade permanece.

Breve História Visual dos Videogames

Antes de ray tracing, anti-aliasing e sombras em tempo real, havia apenas… blocos.

Não blocos de construção, como os do Minecraft, mas blocos de cor bruta, formas geométricas abstratas que mal se pareciam com o que queriam representar.

Mas ali, no meio dos primeiros pixels e das limitações, já existia arte. Já existia intenção. Já existia direção.

Nos anos 70 e 80, a estética era definida pela escassez. Os primeiros jogos não tinham espaço para vaidade visual — na verdade, o hardware mal tinha memória suficiente para carregar um personagem com quatro frames de animação.

Para quem é mais novo ter uma ideia, o jogo “Pong” era literalmente duas barras e uma bolinha. Mas mesmo ali, quando a tecnologia era uma pedra lascada, os criadores começaram a esculpir identidade.

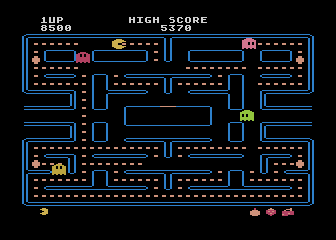

Com o tempo, a indústria foi aprendendo a fazer mais com menos. Pac-Man, com suas cores vibrantes e personagens minimalistas, virou ícone.

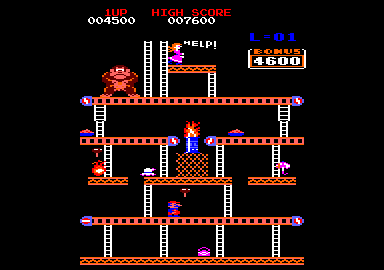

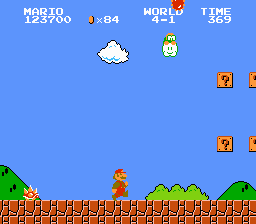

No Nintendinho (NES) o Donkey Kong contava uma história com poucos pixels, mas muito carisma. E Super Mario Bros. foi uma aula de design visual baseado em limitação: o bigode de Mario foi criado porque seria difícil representar uma boca com nitidez.

A direção de arte surgiu da necessidade — e isso virou virtude.

A era 16-bits: arte em expansão

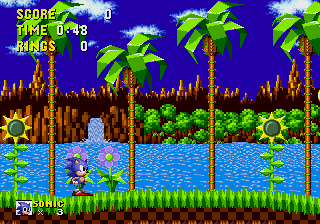

Chegando nos anos 90, os 16 bits abriram um novo leque de possibilidades para os desenvolvedores de jogos. Chega ao Master System o Sonic the Hedgehog, com sua paleta elétrica e paisagens psicodélicas, sendo uma resposta direta ao mundo mais “amigável” e quadradinho de Super Mario World do Super Nintendo.

A Sega queria velocidade, atitude, cor e contraste. E a direção de arte refletia isso com perfeição.

Nessa fase, a identidade visual passou a fazer parte da mensagem do jogo. Não era só sobre se divertir — era sobre como se divertir. A atmosfera importava.

Castlevania mergulhava em tons escuros e góticos. Chrono Trigger parecia uma pintura em movimento, com personagens desenhados por Akira Toriyama.

Sabemos que hoje é muito comum trabalharmos com Gigas e Gigabytes, mas nesse período, tudo isso rodava em máquinas com frações de um megabyte.

A chegada do 3D – um ponto sem volta

A transição para o 3D, nos anos 90, foi um verdadeiro fenômeno técnico… e um terremoto estético.

Veja bem, tudo que antes era plano e estilizado precisava se mover em um espaço tridimensional. E a verdade é que, nos primeiros anos, ficou tudo meio feio.

Não por falta de talento, mas por falta de maturidade tecnológica. Do 2D para o 3D tem muito chão e uma estrada a se percorrer até que os conceitos fossem explorados adequadamente.

O PlayStation, Nintendo 64 e até o Saturn apresentaram personagens com mãos em forma de cubo, texturas borradas, câmeras descontroladas e polígonos por todos os lados.

Mas, mesmo nessa selva poligonal, alguns estúdios souberam transformar restrição em linguagem artística.

Metal Gear Solid, por exemplo, usava o baixo detalhe dos rostos como recurso estilístico — os personagens falavam sem mover a boca, mas com trilha sonora, câmera e ângulos dramáticos que transformavam o jogo em um thriller cinematográfico.

A direção de arte encontrou um novo lar.

Do 3D ao fotorrealismo – gráficos como protagonista

Com a chegada das gerações seguintes, os gráficos começaram a engolir o discurso.

Crysis, Uncharted, Gears of War, Far Cry… todos foram consagrados como marcos visuais, empurrando a capacidade técnica ao limite.

A mídia especializada entrou na onda, os trailers viraram vitrines de poder gráfico e, por um tempo, parecia que a beleza dos jogos se resumia à quantidade de polígonos e partículas na tela.

Mas algo estranho aconteceu nesse período. Enquanto os gráficos evoluíam, os jogos começaram a parecer iguais.

Cores desbotadas, personagens realistas, mundos cinzentos ou marrons. Parecia que todo jogo queria ser o próximo Call of Duty, o próximo Battlefield.

O realismo virou sinônimo de qualidade. E a direção de arte? Encostada num canto, esquecida.

Foi nesse cenário que os indies começaram a ganhar espaço. E com eles, veio a vingança da arte.

A era indie e o retorno da identidade visual

A partir de 2008, vimos um movimento contra o excesso de realismo e a favor da originalidade estética.

Braid trouxe cenários pintados à mão. Limbo mergulhou no expressionismo alemão. Fez e Hyper Light Drifter reimaginaram o pixel art com profundidade e complexidade.

Evidentemente os gráficos não impressionavam pelo poder técnico — impressionavam porque tinham alma, estilo e uma assinatura artística inconfundível.

E isso nos leva a uma das grandes verdades não ditas da indústria: a direção de arte sobrevive onde o orçamento não alcança.

Quanto menos recursos, maior a necessidade de criar identidade visual com criatividade. E muitas vezes, isso resulta em jogos visualmente inesquecíveis.

Gráficos vs Direção de Arte – Quando um Brilha Mais que o Outro

Nem sempre técnica e estética andam de mãos dadas. Às vezes, um jogo é visualmente deslumbrante sem precisar de gráficos de ponta. Outras vezes, o motor gráfico é de última geração, mas a direção de arte… bom, digamos que parece um showroom de assets genéricos da Unreal Engine.

Quando a Direção de Arte Fala Mais Alto

Vamos começar pelos campeões da criatividade com recursos limitados. Jogos que, no papel, não deveriam ser “bonitos” — mas que conquistam qualquer um que os veja por cinco minutos.

Hollow Knight

Não é à toa que ele vive em listas de “obras de arte interativas”.

Visualmente, o jogo é um espetáculo em 2D. Mas não é sobre realismo ou texturas ultradefinidas. É sobre estilo. É sobre construir um mundo subterrâneo que mistura tristeza, solidão e encanto — tudo com cores suaves, animações fluidas e um uso genial de luz e sombra.

O gráfico? Modesto. A direção de arte? Irretocável.

Limbo

Preto. Branco. Silhuetas…

Uma criança indefesa num mundo hostil. E só. Limbo faz mais com menos do que muita superprodução consegue fazer com 200 milhões de dólares.

Aqui, o visual não só define o tom: ele é o tom. A direção de arte é o alicerce emocional de um jogo onde não há nenhum dialogo sequer.

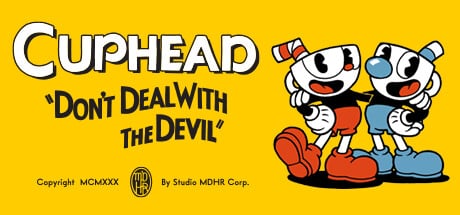

Cuphead

Se Limbo é o expressionismo sombrio dos games, Cuphead é um desenho animado dos anos 30 sob efeito de… bem, muita cafeína.

A direção de arte recria com perfeição a estética dos estúdios Fleischer, com animação feita à mão, trilha sonora jazzística e aquele charme caótico que mistura fofura e pesadelo.

Tecnicamente, não é pesado. Mas visualmente, é um absurdo de carisma.

Esse jogo é a prova de que não existe “jogo feio” — existe jogo sem direção de arte.

Gráficos de ponta, mas arte sem alma

E aí temos o outro lado da moeda. Jogos que foram construídos como vitrines tecnológicas, mas que, por algum motivo, parecem… vazios. Belos por fora, ocos por dentro. Tipo um comercial de carro de luxo com trilha épica e nenhum sentimento.

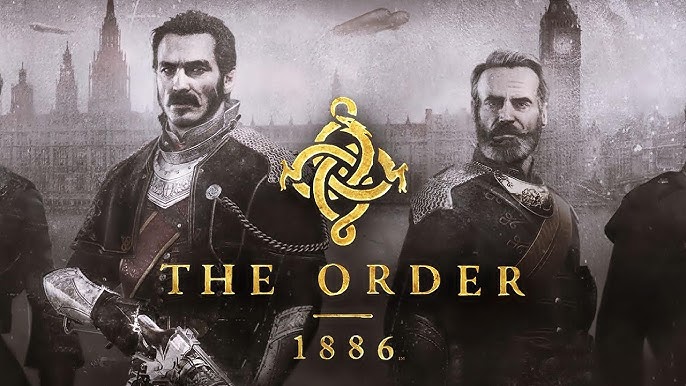

The Order: 1886

Visualmente, é uma obra de engenharia. Texturas de alta resolução, iluminação cinematográfica, fumaça realista saindo da ponta do cigarro.

Mas a direção de arte? Genérica.

Cinza. Sem identidade própria. Tudo parece tão preocupado em ser realista que esquece de ser expressivo.

Ryse: Son of Rome

Um dos jogos de lançamento do Xbox One. Gráficos estonteantes. Armaduras reluzentes. Sangue pingando no chão com detalhes impressionantes. Mas… tudo parece saído de um banco de imagens sobre “Império Romano para principiantes”. Falta personalidade, falta assinatura. Você joga, termina, e esquece como ele se parecia.

Aqui, vemos que potência técnica sem direção de arte é como um filme com efeitos visuais lindos, mas sem direção de fotografia. É ruído visual.

Quando Gráficos e Direção de Arte Brilham Juntos

E, claro, existe o raro momento em que os gráficos são estonteantes e a direção de arte é tão boa quanto — quando músculo e alma trabalham em harmonia.

The Last of Us I e II

Aqui a beleza não está só na exploração técnica (que foi absurda no PS3 e PS4), mas na intencionalidade estética.

Cada ambiente transmite emoções específicas: desconforto, claustrofobia, melancolia, tensão, nostalgia, desolação.

A direção de arte usa a natureza decadente, a luz filtrada e os detalhes cotidianos para contar uma história silenciosa entre uma cutscene e outra.

Ghost of Tsushima

Sim, o gráfico é lindo. Mas o que o torna inesquecível é o uso da direção de arte para criar poesia visual.

Campos de folhas vermelhas, o vento como bússola, chuvas repentinas que dão peso dramático às batalhas.

É um jogo que entende que não basta ser bonito — é preciso ser marcante.

Cyberpunk 2077

Apesar do lançamento conturbado, Cyberpunk 2077 é um exemplo claro de quando a tecnologia e a direção de arte trabalham em conjunto para construir um universo visualmente memorável.

Night City não é só uma cidade brutalista — ela é uma personagem viva. Neon saturado, contrastes violentos, poluição luminosa, cartazes decadentes e uma arquitetura opressora criam uma estética que mistura o deslumbrante e o distópico.

Tudo ali foi pensado para intimidar e fascinar ao mesmo tempo. O jogo pode ter tropeçado na performance, mas visualmente… é um espetáculo de identidade e o que há de mais moderno em recursos gráficos da 9ª geração.

Moral da história?

Direção de arte é o que dá sentido visual ao gráfico. É o que transforma pixels em emoção. Não importa se você tem um exército de artistas 3D ou uma equipe de três indies trabalhando na madrugada: se houver visão estética, o jogo vai brilhar.

E na próxima seção, vamos dar um passo além: como exatamente a direção de arte influencia aquilo que você sente durante a experiência? Prepare-se para mergulhar no coração visual dos games.

Direção de Arte Impacta Emocionalmente a Narrativa

Existe um detalhe sutil — quase invisível — que separa um jogo tecnicamente competente de uma experiência memorável. E esse detalhe não está nos gráficos.

Está na maneira como a direção de arte traduz emoções, atmosferas e narrativas invisíveis. É ela quem dita o tom emocional de cada frame, mesmo quando ninguém está falando nada. Mesmo quando nada acontece. A arte fala sem dizer uma palavra.

Duvida? Por exemplo: Quando você entra numa caverna em Elden Ring e a luz escorre do teto como se fosse um fiapo de esperança, aquilo não foi um acaso técnico.

Quando a floresta em The Witcher 3 parece suspirar enquanto você cavalga, isso não é só o motor gráfico fazendo seu trabalho — é a arte guiando a sensação que você vai ter naquele momento.

A direção de arte é, essencialmente, a fotografia dos games.

Ela escolhe onde a luz bate. Que tom a cena terá. O quanto o vermelho precisa gritar. O quanto o azul deve acalmar. É linguagem visual, pura e silenciosa, que vai muito além da estética: ela amplifica a narrativa.

O jogo Inside é um dos casos mais emblemáticos em que a arte conta mais do que as palavras

Poucos jogos dizem tanto com tão pouco. Sem uma única linha de diálogo, Inside, assim como Limbo, constrói uma atmosfera angustiante com o uso inteligente de luz e sombra.

A paleta de cores “lavadas”, os fundos opressivos e a ausência total de interface fazem com que o jogador se sinta constantemente observado, julgado — e isso é intencional. Aqui, a arte não ilustra a narrativa. Ela é a narrativa.

E não para por ai, mudando totalmente de exemplo, a direção de arte em Control mistura brutalismo arquitetônico com psicodelia e horror cósmico.

A sede do “Federal Bureau of Control” é um personagem em si — concreto, geométrico, frio, mas mutável.

A estética reforça a sensação de um universo que está desmoronando nas bordas da (in)sanidade. É como estar preso em um sonho lúcido dentro de um edifício vivo.

Sem esse design visual cuidadosamente construído, a trama talvez perderia grande parte do seu impacto psicológico.

Também é possível afirmar que simplicidade também funciona. Poucos jogos conseguiram transmitir transcendência com tanta simplicidade visual. A areia, a luz, os tecidos flutuando ao vento… Journey não te diz o que sentir — mas te guia visualmente a sentir algo maior do que o próprio jogo.

Se você já teve a oportunidade experimentar Journey, sabe da jornada espiritual silenciosa, onde cada tom quente ou frio da paleta de cores é parte da emoção que se desenha na tela.

Emoções que o gráfico sozinho jamais transmitiria

É claro que bons gráficos ajudam. Mas gráficos sozinhos não saberiam o que dizer. Sem direção, eles são apenas pixels em busca de um propósito. É a arte que dá intenção emocional às imagens.

Quer um exemplo rápido?

Um corredor escuro com luz azul-acinzentada e uma sombra que oscila… transmite mistério, solidão ou ameaça.

Agora troque por uma luz laranja quente e uma sombra suave — de repente o mesmo corredor é nostálgico, talvez até acolhedor.

Nada disso precisa de mais polígonos. Só precisa de decisão estética. De direção.

A maioria dos jogadores não percebe. Mas é a direção de arte quem orquestra essas sensações nos bastidores.

Quando a trilha sonora para e o cenário continua falando. Quando um ângulo de câmera fixa no alto te faz sentir pequeno. Quando a névoa entra devagar, para deixar a mente preencher com o medo que a tela não mostra.

Esses são momentos que nenhum benchmark mede. Nenhuma especificação técnica explica. Mas o jogador sente.

E é aí que mora o real valor da direção de arte: Ela transcende o visual e impacta até mesmo a parte sonora.

A Maldição do Fotorealismo

Chegamos num ponto curioso da história dos videogames. Um ponto em que os gráficos são tão bons, mas tão bons… que deixaram de ser interessantes.

Hoje, podemos simular poros, penugem, gotículas de suor, raios de luz passando por partículas de poeira, e reflexos perfeitos nas poças d’água — tudo em tempo real.

Mas a pergunta que ecoa como um bug emocional não resolvido é: pra quê tudo isso, se o resultado parece meio que igual em todo jogo?

O que antes era inovação virou padrão. E o que era padrão virou obrigação.

Em nome do fotorealismo, muitos jogos perderam a coragem de ser únicos. O realismo virou o novo “modo automático”.

É como se os estúdios tivessem ativado um preset visual AAA. A paleta? Cinza com toque de azul. A textura? Ultra realista. A iluminação? Ray tracing, claro. E pronto: temos mais um jogo tecnicamente impecável de R$350,00… e visualmente esquecível.

Isso não é exagero. Se você colocasse Call of Duty, The Division, Ghost Recon, Battlefield e Warface lado a lado, com o HUD desligado, muita gente não saberia dizer qual é qual.

Duvida? Que jogo é esse, mesmo?

Tudo brilha, tudo reflete, tudo pisca — mas nada tem voz própria.

A ironia? Quanto mais a indústria busca o real, mais ela se afasta do memorável.

Talvez o problema não esteja na tecnologia, mas sim na dependência dela.

Muitos projetos de grande orçamento priorizam gráficos como argumento de venda. Afinal, é fácil impressionar com um trailer ultra polido, cheio de partículas e HDR — mesmo que o jogo não diga nada além de “olha como sou bonito”.

E isso gera uma tendência perigosa: o esquecimento da arte em nome da técnica.

Em vez de perguntar “como esse jogo pode se expressar visualmente?”, os estúdios perguntam “como podemos deixar isso mais real?”.

Só que a realidade, por mais bonita que seja, não é o que torna os jogos inesquecíveis.

Existe um fenômeno curioso: quanto mais realista o visual, mais difícil é suspender a descrença.

GTA IV, por exemplo, tem uma direção de arte voltada mais para o realismo, enquanto que GTA V é mais artificialmente colorido. O que trouxe um glamour artístico que tornou este o titulo mais memorável.

Veja bem, cada pequeno erro — uma animação esquisita, uma textura fora do lugar, um rosto que pisca estranho — quebra a imersão. Paradoxalmente, o excesso de realismo torna os jogos mais frágeis emocionalmente.

Além disso, ambientes extremamente realistas tendem a ser neutros. Simulam o mundo como ele é, e não como poderia ser.

A arte estilizada tem liberdade. O realismo tem regras. E essas regras sufocam a criatividade quando se tornam padrão obrigatório.

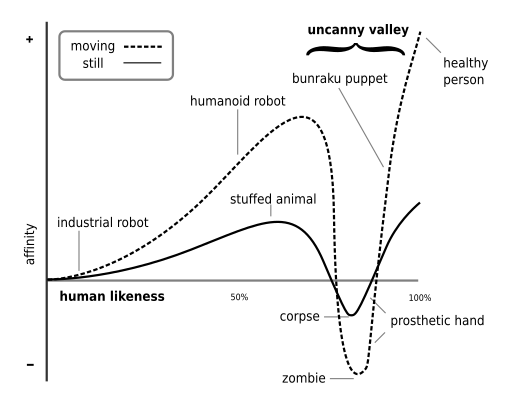

A era do “Vale da Estranheza”

E então vem ele: o famoso vale da estranheza…

Para quem não sabe, “Uncanny Valley” trata-se de uma teoria que propõe o seguinte:

Quando réplicas humanas — como robôs ou personagens digitais — se comportam de maneira muito semelhante, mas não exatamente igual a um ser humano real, tendem a causar repulsa ou desconforto nos observadores.

O “vale” mencionado refere-se a uma queda abrupta na empatia, ilustrada em um gráfico que relaciona o nível de familiaridade ou aceitação humana com o grau de semelhança dessas réplicas.

A expressão Vale da Estranheza foi cunhada pelo engenheiro e professor japonês Masahiro Mori, especialista em robótica.

Sabe o olhar vidrado, o sorriso que não chega nos olhos, a pele perfeita demais, a falta de alma? Bem, jogos como L.A. Noire e Dead Island sentiram isso na pele. Literalmente…

Os gráficos estavam avançados, mas não o suficiente para cruzar a linha da naturalidade — o que gerou aquela estranheza visual que ninguém sabe explicar direito, mas todo mundo sente.

“A busca pelo real ofusca o essencial”

Enquanto os gráficos perseguem o próximo grande salto técnico, muitos jogos esquecem o básico: quem são visualmente? O que os diferencia no meio da multidão?

Sem direção de arte, o jogo pode até parecer uma vitrine de tecnologia… mas jamais será uma obra com “alma”.

É por isso que tantos títulos indie ou com orçamentos mais modestos, conseguem causar mais impacto visual do que produções milionárias. Eles não têm medo de parecer diferentes. De parecer… arte.

Aliás, você curte polemica? Aqui vai: Hellblade Senua’s Sacrifice vs Mass Effect Andromeda.

Dois títulos muito aguardados em 2017 que foram amplamente comparados pela diferença entre custo de produção, tamanho de equipe e resultado final.

A Estética como Escolha Criativa (ou Técnica?)

Nem toda simplicidade é pobreza. E nem toda riqueza visual é uma escolha livre.

A estética de um jogo muitas vezes é tratada como consequência do seu orçamento, mas isso é uma meia verdade.

O que diferencia uma direção de arte genial de um visual “ok” não é o número de recursos disponíveis — é o que se faz com eles. É intenção. É projeto. É identidade.

Em muitos casos, a estética nasce de uma limitação técnica. Mas em tantos outros, ela nasce justamente da recusa em seguir o caminho mais óbvio — e aí mora a genialidade. Muitas vezes o estilo salva o projeto.

Você lembra da primeira vez que viu The Legend of Zelda: Wind Waker?

Se for da velha guarda, talvez tenha torcido o nariz. Afinal, a expectativa era um Zelda sombrio e realista — não um Link de olhos gigantes navegando um oceano cel-shading, como se tivesse saído de um desenho animado japonês.

Mas hoje, Zelda: Wind Waker é reconhecido como um dos jogos mais belos e atemporais da franquia.

Sabe por quê?

Porque sua estética estilizada sobreviveu ao tempo muito melhor do que qualquer tentativa de realismo datado. A escolha visual foi polêmica, sim, mas foi corajosa, intencional e inteligente.

E aqui vai um ponto importante: o cel-shading de Wind Waker não foi só uma decisão artística — foi também uma otimização técnica.

Com os recursos limitados do GameCube, essa escolha permitia visuais mais leves, fluidos e bonitos mesmo em resoluções modestas.

Ou seja: a estética certa pode ser solução técnica disfarçada de estilo.

Direção de Arte como ferramenta de design

Em jogos como Darkest Dungeon, o estilo gráfico não é apenas uma escolha de tom — é uma extensão da jogabilidade.

A arte “pesada”, quase opressiva, com traços carregados e cores mórbidas, reforça o tema central do jogo: o sofrimento psicológico como mecânica. Seria impossível contar essa história com gráficos “limpos” ou hiper-realistas.

O mesmo vale para Slay the Spire, Undertale, Papers, Please. Todos esses jogos utilizam estilos visuais simples — mas absolutamente coerentes com o tema, a jogabilidade e a proposta geral.

Eles não querem parecer realistas. Eles querem parecer donos de sua própria verdade.

Nem toda decisão estética é apenas uma questão de gosto — muitas vezes, ela é um ajuste técnico pensado para manter a performance sem sacrificar a experiência do jogador.

Jogos como Fortnite usam o visual cartunesco para manter o jogo leve, fluido e compatível com uma ampla variedade de plataformas, sem abrir mão da personalidade.

Valorant segue a mesma lógica: estética simples, personagens estilizados, tudo para garantir performance alta e leitura clara das partidas. A arte aqui serve à funcionalidade, mas sem perder identidade. E isso não é limitação. Isso é design inteligente.

Escolher estilo é escolher permanência – O realismo gráfico de hoje será o “gráfico feio” de amanhã. Mas um estilo bem executado é atemporal e se torna o clássico cult de amanhã.

Basta olhar para Okami, que parece uma pintura japonesa em movimento, ou Gris, que transforma emoções em paletas de cores e formas fluidas. Esses jogos nunca vão “envelhecer” visualmente. Porque sua estética não está presa ao tempo — ela é atrelada à ideia.

E aí mora a lição: estética bem pensada não expira. Não tem data de validade.

Como o Público Percebe a Beleza?

Vivemos na era do frame rate, da resolução 4K, do graphics downgrade e dos “especialistas de Twitter…digo, X” que julgam a beleza de um jogo com base em screenshots comprimidas ou comparações de sombra em nível microscópico pelo canal do Digital Foundry ou El Analista de Bits no Youtube.

Sim, o jogador moderno está mais exigente — mas também está mais condicionado.

E talvez isso esteja matando o olhar estético em troca de um olhar puramente técnico.

Uma geração que mede beleza por qualidade de reflexos e não por direção de arte como um todo. Que julga um pôr do sol pelo draw distance.

Bem, a crítica especializada também tem culpa no cartucho…Durante anos, grandes portais e veículos de mídia ajudaram a confundir o público ao tratar “gráficos” como sinônimo de beleza visual.

Quantas vezes você viu uma análise elogiando “gráficos belíssimos” sem sequer citar a direção de arte?

Quantas vezes uma nota alta foi atribuída apenas porque o jogo “parece um filme” e tem a tecnologia do momento?

E quantas vezes jogos com estilos ousados foram tratados como “infantis” ou “visualmente simples”?

A crítica, muitas vezes, reforçou o pensamento de que a estética precisa ser realista para ser relevante. E isso criou uma geração de jogadores que associa beleza ao detalhamento — e não ao conjunto da obra.

É claro que um jogo bonito impressiona. E ninguém está dizendo que não se pode admirar um visual realista e tecnicamente avançado.

Mas o problema começa quando todo o julgamento estético se resume a isso.

Um exemplo clássico: Cuphead. Muita gente elogiou o jogo pela “qualidade gráfica” — mas o que impressiona ali não é a resolução nem o motor gráfico usado. É a direção de arte que replica perfeitamente a animação dos anos 30, feita quadro a quadro, com técnicas manuais.

O jogo não é graficamente “pesado”, mas é esteticamente genial.

Agora compare com Battlefield V — lindíssimo, sem dúvida. Mas alguém lembra da direção de arte? Do uso da cor? Da personalidade visual?

Provavelmente não.

O efeito “vitrine”: quando o marketing define o olhar

A indústria sabe muito bem como manipular a percepção visual do público.

Trailers ultra polidos, gameplay em 4K, cortes cinematográficos, iluminação artificialmente reforçada — tudo para vender a ideia de um jogo que será “o mais bonito já feito”.

Mas beleza vendida não é beleza sentida. Fospoken foi um dos casos mais recentes sobre isso.

E o público, hipnotizado pelos trailers, muitas vezes compra promessas gráficas… e ignora jogos que não brilham no primeiro frame, mas constroem sua identidade visual com consistência ao longo da experiência.

Pior: às vezes, jogos com visuais estilizados são acusados de “preguiça gráfica”, quando na verdade são resultados de decisões artísticas conscientes — e ousadas.

A culpa não é só do jogador – É importante dizer que o público médio não tem obrigação de entender direção de arte. Mas a crítica, os desenvolvedores e os próprios estúdios têm a responsabilidade de educar o olhar do jogador.

Mostrar o que está por trás de uma paleta de cores específica. Explicar por que aquele cenário parece “triste” mesmo sendo bonito. Valorizar escolhas artísticas fora da curva.

Quando essa linguagem começa a fazer parte do discurso comum, o público deixa de julgar beleza com régua técnica — e começa a perceber o jogo como arte, não só como produto.

Beleza não é o que brilha mais — é o que permanece.

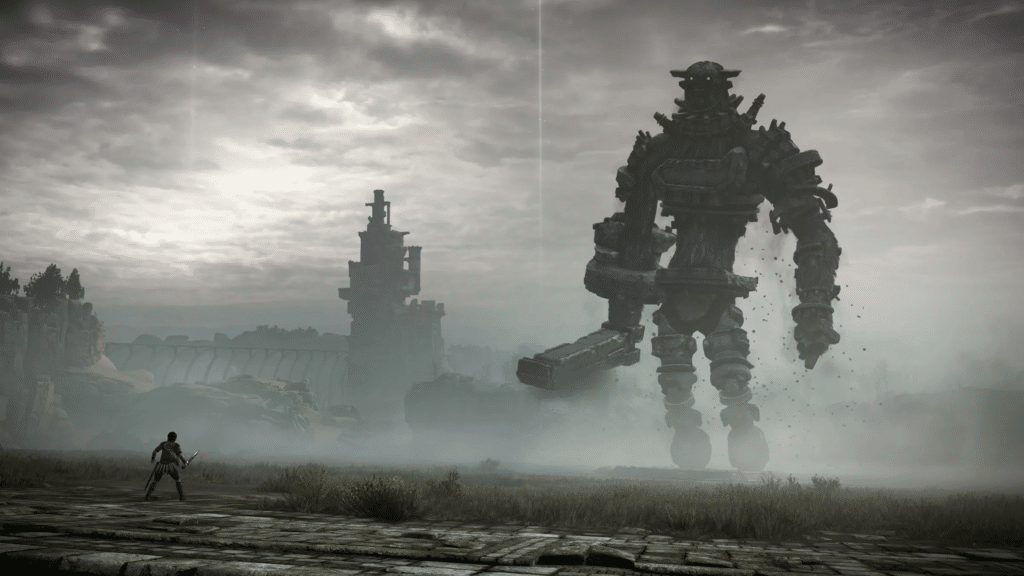

O que você lembra quando pensa em Shadow of the Colossus? Os polígonos? As texturas lavadas? Ou o céu melancólico e os vales silenciosos?

E quando pensa em Persona 5? Você lembra da resolução ou da estética explosiva em vermelho e preto, dos menus animados, da tipografia que dança junto com a música?

Esses jogos não disputam “realismo”. Eles disputam significado visual. E ganham. Porque, no fim das contas, o que fica com o jogador não é a fidelidade da imagem — é a identidade da imagem.

Para Onde Caminha a Direção de Arte nos Games?

Agora que já falamos sobre o passado e a que ponto chegamos, a pergunta que paira no ar é simples — e complexa: para onde vai a estética dos videogames agora que os gráficos estão cada vez mais indistinguíveis da realidade?

Quando o realismo se torna o novo padrão mínimo, o que vem depois?

Estamos prestes a entrar em uma fase da história dos videogames em que a beleza já não será mais um diferencial técnico, mas uma decisão filosófica.

E quem não tiver algo a dizer com sua estética, corre o risco de desaparecer no ruído visual do hiper-real.

A saturação do realismo – Consoles de 9ª geração, placas gráficas monstruosas, ray tracing, iluminação global, física de partículas, AI generativa de textura… o cenário técnico está, literalmente, brilhando.

Mas talvez o futuro da estética não esteja em brilhar mais. Talvez esteja em brilhar diferente.

Com o fotorealismo se tornando comum, o público começa a buscar algo que vá além da precisão visual. Eles querem estilo. Querem assinatura. Querem identidade visual com personalidade.

E é aí que a direção de arte volta a ser o diferencial que separa os jogos memoráveis da massa de clones polidos.

A arte procedural e os algoritmos criativos – Com a evolução da inteligência artificial e das ferramentas de geração procedural, estamos vendo nascer uma nova camada de direção de arte: aquela mediada por algoritmos.

É um tanto estranho e até assustador, mas, Engines como Unreal 5 já permitem paisagens inteiras geradas dinamicamente com fidelidade absurda.

Mas e quando os próprios estilos visuais puderem ser gerados ou transformados por inteligência criativa artificial? A IA vai apenas imitar a estética existente — ou será capaz de criar novas linguagens visuais?

A resposta ainda não está clara. Mas o risco de uma “estetização automatizada” é real: se todo jogo puder gerar mundos lindos com um clique, o que fará um deles se destacar?

Spoiler: ainda será a intenção e o ímpeto humano por trás da estética.

Estilos híbridos e a reinvenção do visual – Enquanto isso, alguns estúdios estão buscando o meio do caminho: jogos que misturam técnicas realistas com estética autoral.

Veja Pentiment, que se parece com um manuscrito medieval animado.

Ou Hi-Fi Rush, que funde visual cel-shading com ritmo e expressão cartunesca.

Esses jogos não seguem a maré do realismo — eles criam suas próprias correntes.

O futuro pode muito bem ser esse. Visuais híbridos, experimentais, ousados, que misturam influências de ilustração, pintura digital, design gráfico, arte clássica, arquitetura, colagem e glitch art.

Não mais com foco em imitar o mundo real, mas em expressar mundos subjetivos e alucinantes.

O renascimento do bom gosto visual – O que vem por aí não é o fim da beleza técnica. É o retorno da curadoria estética com propósito.

Veja bem, os jogos do futuro, mesmo com tecnologia absurda à disposição, vão precisar de diretores de arte mais do que nunca.

Pessoas com “feeling” e bom gosto, capazes de fazer escolhas. De dizer “sim” para um estilo e “não” para 80 filtros desnecessários.

Porque a beleza verdadeira está em decidir o que mostrar — e o que esconder.

O bom gosto, no fim das contas, sempre vence o exagero.

Uma estética mais madura e mais autoral – À medida que a indústria amadurece, os jogos também começam a ser percebidos como obras completas — com linguagem, ritmo, voz, e sim, olhar próprio.

A direção de arte deixa de ser adorno para virar argumento.

Não se trata mais de deixar tudo “bonito”. Trata-se de deixar tudo coerente, simbólico, carregado de significado.

E isso, meu caro leitor, é uma evolução que nem o Path Tracing consegue renderizar.

A Verdadeira Beleza Está na Intenção

Depois de tudo que vimos aqui, talvez a pergunta “esse jogo tem gráfico bonito?” não seja mais suficiente. Porque beleza, nos videogames, não é só o que salta aos olhos — é o que fica neles mesmo depois da tela desligar.

Gráficos são poder. Direção de arte é propósito.

Um renderiza o mundo com fidelidade. O outro dá voz a esse mundo.

A diferença pode parecer sutil, mas é profunda: enquanto os gráficos mostram, a direção de arte diz alguma coisa.

Ela escolhe o que esconder, o que destacar, o que sugerir. E quando bem feita, cria atmosferas que moldam a experiência emocional do jogador com uma força silenciosa, quase invisível — mas absolutamente presente.

Jogos como Prey, Scorn, Grim Fandango, The Last of Us, Mirror’s Edge e muitos outros não são lembrados apenas pelos seus gráficos. São lembrados porque têm alma visual. Porque carregam um olhar. Uma assinatura.

E essa é a diferença entre um jogo que impressiona… e um jogo que marca.

Num mundo onde a tecnologia está nivelando o campo de batalha, a próxima guerra não será por mais realismo — será por mais identidade. Mais estilo. Mais ousadia estética.

Talvez seja hora de parar de perguntar se um jogo é bonito, e começar a perguntar: bonito de que jeito? Por quê? O que ele está tentando me dizer com isso?

E se a gente fizer isso com mais frequência, talvez comece a enxergar os jogos de um jeito novo. Mais sensível. Mais crítico. Mais consciente.

Porque a verdadeira beleza, no fim das contas, não está no gráfico — está na intenção por trás do que vemos.

Obrigado por nos ler até aqui! Qualquer dúvida ou sugestão, deixo um comentário. Até a próxima!