Silent Hill 2 Remake foi, sem dúvida um grande sucesso de 2024. Cuidadosamente reconstruído, reacendeu a paixão dos antigos fãs e atraiu uma nova geração de amantes de jogos te terror.

Desde o seu primeiro lançamento, em 1999, a série Silent Hill criou raízes profundas na cultura pop, influenciando não só games, mas também cinema, música e arte visual.

Você acorda sozinho. O rádio chia. A névoa esconde tudo — inclusive a resposta mais simples: onde você está.

Há algo estranho nesse lugar. Algo familiar… e muito errado.

Os sons são distorcidos. As sombras parecem observar. E lá no fundo, entre sirenes e ecos do passado, uma pergunta te persegue: por que você voltou para cá?

Para os que chegaram agora, essa é a essência de Silent Hill.

Mais do que um jogo de terror, Silent Hill é um estado de espírito. Um mergulho em dores que preferíamos esquecer. Um pesadelo com alma, que não se contenta em assustar — ele quer perturbar.

Mas o que poucos sabem é que o nascimento de Silent Hill não foi heroico.

O primeiro jogo não surgiu como uma ideia extraordinária de um gênio visionário. Na verdade, ele nasceu da frustração, da rejeição interna, de uma tentativa fracassada da Konami de replicar o sucesso de Resident Evil.

A intenção era surfar no hype do survival horror. O resultado? Algo completamente diferente — e muito, muito maior.

Para entender como um “projeto confuso demais para dar certo” virou uma das franquias mais cultuadas do terror psicológico, vamos te levar para o Japão dos anos 90 e explorar os bastidores da Konami e do “Team Silent” — a equipe improvável que, sem querer, criou um ícone dos videogames.

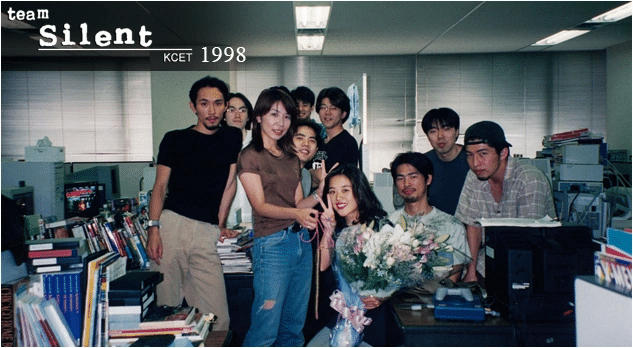

Team Silent e a Criação de Silent Hill

Em meados de 1996, a indústria japonesa de games vivia uma nova febre: survival horror.

Resident Evil, lançado pela Capcom, não apenas trouxe o gênero para o mainstream como vendeu mais de 2 milhões de cópias no PlayStation — um número impressionante para a época.

A reação da Konami, como empresa capitalista, foi imediata: “vamos fazer o nosso Survival Horror também. ”

Mas havia um problema. A Konami era uma máquina de projetos conservadores, com linhas de produção organizadas como engrenagens de relógio.

Basicamente o sucesso dela vinha de franquias de arcade, esportes e aventuras lineares. Criar um jogo de terror — ainda mais um tão atmosférico quanto Resident Evil — não fazia parte do DNA da empresa.

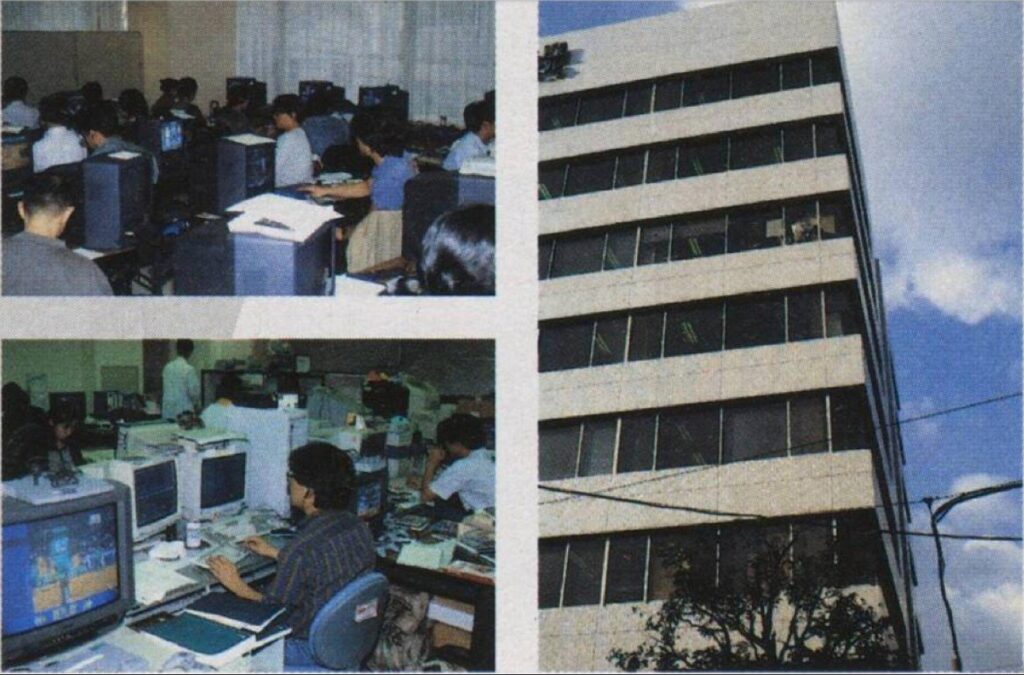

Mesmo assim, a ordem veio de cima. E como a divisão principal de desenvolvimento já estava ocupada com títulos maiores (como Metal Gear Solid, que também estava em produção), o projeto de survival horror foi delegado a um grupo alternativo.

A realidade dentro da empresa estava longe da empolgação. O projeto de um jogo de terror começou sem grandes expectativas e foi entregue a um grupo de desenvolvedores considerados, na época, “difíceis de encaixar” nos projetos principais.

Para se ter uma ideia, alguns desses caras haviam falhado em ideias anteriores, outros simplesmente não se adaptavam bem ao estilo de produção mais comercial e “patronizadinho” da Konami.

Entretanto eles eram talentosos artistas visuais, engenheiros de som, designers 3D e programadores.

Unidos não por uma visão clara, mas por um desejo comum: fazer algo que fosse original. Que deixasse uma marca. Mesmo que isso significasse arriscar tudo.

Inicialmente o projeto sequer tinha nome definido. Só um objetivo genérico: criar algo no estilo de Resident Evil, mas com um diferencial narrativo emocional.

O nome Silent Hill surgiu no início da construção do conceito narrativo.

A equipe buscava criar uma cidade fictícia que evocasse mistério, isolamento e opressão psicológica, mas que ainda soasse como um local “realista”, tipicamente americano.

A ideia era fazer algo que parecesse familiar — mas desconcertante.

Vale mencionar que, assim como o projeto, o grupo também não tinha um nome formal, mas logo seriam chamados, internamente, de “Team Silent”.

O Team Silent então era “supervisionado” pela divisão Konami Computer Entertainment Tokyo (KCET), com liberdade limitada. Ou seja: queriam um sucesso, mas não confiavam na equipe.

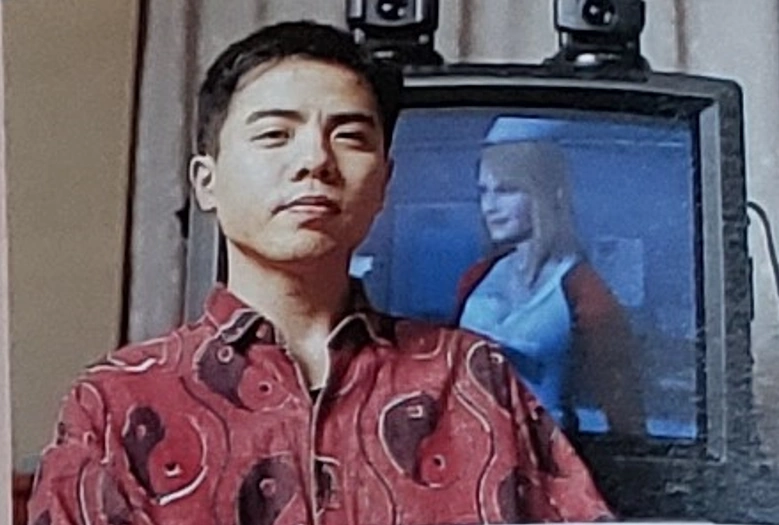

O diretor do projeto era Keiichiro Toyama tinha uma visão diferente.

Ao invés de zumbis, tiroteios e sustos impactantes, ele queria explorar o horror psicológico, o medo do desconhecido, os demônios internos.

Toyama vinha de uma formação artística e era fascinado por surrealismo, David Lynch e terror subjetivo.

No Team Silent estavam muitos talentos como:

- Akira Yamaoka – que assumiria a trilha sonora e design sonoro após o compositor original abandonar o projeto. Ele trouxe influências de rock industrial, música ambiente e ruídos mecânicos. O objetivo não era embelezar, mas incomodar.

Rádios que chiavam com a aproximação de monstros. Sons metálicos que vinham de lugar nenhum. Paredes que sussurravam. O som virou um monstro invisível no jogo.

- Masashi Tsuboyama – diretor de arte, responsável por conceber uma cidade opressora e disforme.

- Takayoshi Sato – um designer e animador 3D autodidata, ficou responsável pelas cutscenes em CGI. O que a maioria dos estúdios dividiria entre equipes, Sato fez sozinho — literalmente dormindo no escritório durante semanas.

As animações que ele produziu ajudaram a sustentar o tom cinematográfico da série. Lentas. Incômodas. Cheias de tensão e closes opressivos. Não eram apenas cenas — eram fragmentos de trauma.

- Hiroyuki Owaku – o roteirista que daria forma ao subtexto filosófico e religioso do universo Silent Hill.

O ambiente dentro da Konami era ambíguo. O projeto era tolerado, mas não respeitado.

Relatos internos descrevem uma equipe com objetivos impostos, mas zero suporte corporativo.

“A expectativa era de que a gente criasse algo seguro e comercial. Mas como ninguém realmente prestava atenção no que estávamos fazendo, tivemos liberdade para explorar caminhos pouco usuais.” — Masashi Tsuboyama, diretor de arte (entrevista à Eurogamer, 2014)

Basicamente, a liberdade criativa surgiu da negligência. A Konami não acreditava muito no projeto, e isso deu espaço para a equipe experimentar.

Muitos integrantes foram movidos de outras áreas, carregando frustrações e ideias rejeitadas. Outros eram novatos, idealistas e pouco interessados em seguir fórmulas pré-definidas.

“A gente não tinha muita orientação. Então fizemos do nosso jeito.” — Keiichiro Toyama, em entrevistas sobre a produção de Silent Hill.

O Team Silent não tinha orçamento generoso, nem um grande time de apoio. Era um grupo pequeno, pressionado a imitar o sucesso. Diante disso, a criatividade e improviso foram as bases para muitos aspectos da formula de Silent Hill.

Por exemplo, o PlayStation 1 tinha limitações severas de draw distance — ou seja, a capacidade de renderizar objetos a longa distância.

Em jogos 3D abertos, isso era um gargalo técnico naquela geração.

A solução da Team Silent? Cobrir tudo com névoa densa, reduzindo o campo de visão e escondendo o “vazio” que o console não conseguia processar em tempo real.

Só que o que nasceu como uma gambiarra técnica, virou a estética central da franquia.

A névoa não só escondia o mundo — ela escondia a verdade. Distorcia o espaço. Criava tensão. Ela era atmosfera, metáfora e gameplay ao mesmo tempo.

Inspirados por Twin Peaks, Jacob’s Ladder e pela literatura de Stephen King, os desenvolvedores construíram uma cidade americana amaldiçoada, repleta de simbolismos religiosos, traumas psicológicos e metáforas visuais.

Era algo estranho. Confuso. Poético. E, aos olhos da Konami na época… comercialmente arriscado. O jogo quase foi cancelado no meio da produção.

Mas eles seguiram. Trabalharam “em silêncio”. E quando Silent Hill ficou, a beira do novo milênio, o mundo viu o que acontece quando uma equipe de desajustados resolve fazer arte — quando ninguém está prestando muito a atenção.

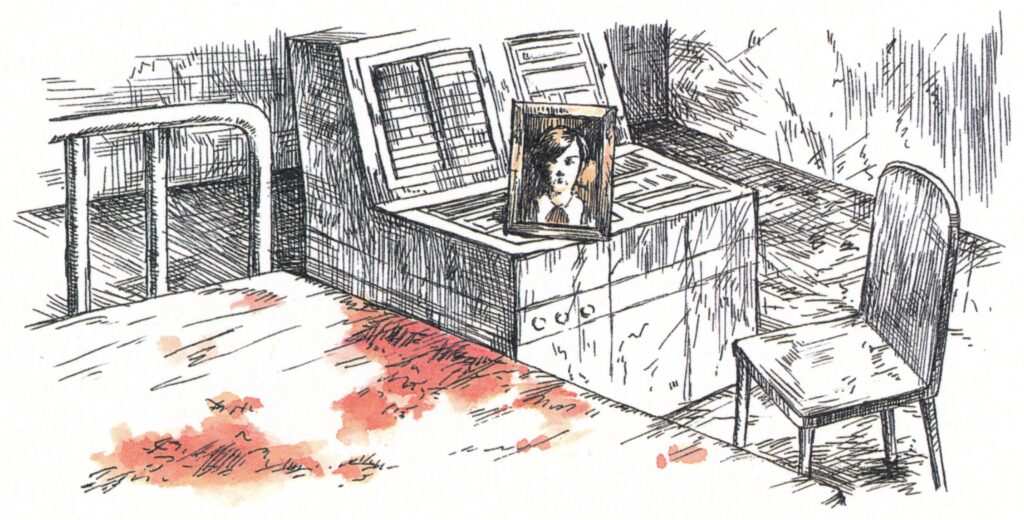

Diferente de Resident Evil, onde as criaturas eram resultado de ciência biológica (zumbis, mutações, vírus), os monstros de Silent Hill foram desenhados para representar medos internos, traumas e perversões.

O trabalho do artista Masashi Tsuboyama, somado à direção de Keiichiro Toyama, criou seres bizarros que pareciam saídas de pesadelos freudianos: corpos disformes, simetrias quebradas, inimigos que pareciam humanos — mas não o bastante.

Tudo era desconfortável. Nada era explícito demais — mas tudo dizia alguma coisa.

Cada escolha da Team Silent nasceu de uma limitação — e cada limitação foi transformada em virtude.

Silent Hill não era só mais um jogo de terror dos anos 90. Era uma resposta artística às restrições técnicas, ao desprezo corporativo e à ansiedade coletiva de uma equipe que não podia errar.

E justamente por isso… eles acertaram. A Konami queria um joguinho de terror. O time entregou um pesadelo.

A Chegada de Silent Hill (1999)

Lançado em 23 de fevereiro de 1999 na América do Norte e no Japão e Europa meses seguintes, Silent Hill chegou tímido, mas logo virou assunto sério.

Em uma geração acostumada com tiros, porrada, bomba e zumbis, ele foi… diferente.

O horror de Silent Hill não vinha correndo em nossa direção. De alguma forma ele vinha de dentro.

No lugar do pânico visceral de Resident Evil, aqui o medo era psicológico, subjetivo, surreal.

O protagonista, Harry Mason, não era um soldado treinado — era um pai comum procurando sua filha adotiva em uma cidade coberta por uma névoa densa e cercada por algo que parecia mais culpa do que monstros.

A recepção inicial foi mista. Parte da crítica elogiou o clima único, a direção de arte opressiva, a trilha sonora experimental de Akira Yamaoka e os temas adultos.

Outra parte dos especialistas achou o jogo “confuso, lento e incômodo”. O que parecia defeito, porém, era exatamente o que o tornava especial.

A névoa, por exemplo — criada inicialmente para mascarar as limitações gráficas do PlayStation — virou um símbolo. Ela escondia a cidade, mas também escondia a verdade. E em Silent Hill, a verdade sempre dói.

O combate “travadão” evidenciava que Harry Mason não era um combatente, ele era uma vítima daquele pesadelo.

A cidade, inspirada por filmes como Jacob’s Ladder e séries como Twin Peaks, tinha uma lógica própria, onírica.

Monstros simbólicos, espaços distorcidos, ruídos constantes, rádios que chiavam antes do perigo — tudo conspirava para criar um mundo onde o jogador nunca estava realmente seguro. Nem física, e principalmente emocionalmente.

E, mais importante: Silent Hill confiava na inteligência do jogador. Não explicava tudo. Não mostrava tudo.

Muitas de suas ideias mais poderosas estavam nas entrelinhas, nos subtextos, nos ambientes.

Ao final, ficou claro: não era apenas mais um jogo de terror. Era o nascimento de uma linguagem.

Um tipo de horror que não precisava gritar — bastava sussurrar e deixar você sozinho com seus próprios medos.

A Era de Ouro de Silent Hill

O primeiro Silent Hill mostrou que o terror nos videogames podia ser mais profundo do que sustos e matança e foi com os títulos seguintes que a franquia cravou seu nome na história.

Entre 2001 e 2004, a Team Silent foi ganhando respeito ao entregar mais três jogos fantásticos que elevaram o conceito original a patamares artísticos, narrativos e psicológicos raramente alcançados até hoje — não só nos games, mas em qualquer mídia.

Silent Hill 2 (2001) – Considerado por muitos o auge da franquia — e até hoje referência absoluta no gênero — Silent Hill 2 não é uma continuação direta.

É uma nova história, com novos personagens e nova dor. James Sunderland viaja até Silent Hill após receber uma carta da esposa… que já morreu (pois é).

O jogo abandona completamente a lógica de “salvar alguém”. Aqui, tudo gira em torno da culpa, negação e punição.

O design de criaturas é puramente simbólico. O infame Pyramid Head, por exemplo, não é apenas um monstro — é o carrasco da psique do James, a personificação do peso que ele carrega.

A narrativa é ambígua, cheia de simbolismos, silenciosa e brutal. E é justamente essa ousadia que fez do jogo um clássico cult instantâneo. Silent Hill 2 não te entrega respostas — ele te faz sentir o desconforto de tê-las.

Silent Hill 3 (2003) – Dessa vez, a Team Silent decide retornar à história original.

Você controla Heather, filha de Harry Mason, e revisita as consequências do primeiro jogo.

Mais direto, mais sangrento, com um dos visuais mais perturbadores da geração do PS2, o terceiro jogo aprofundou os temas de religião, sacrifício e corpo feminino — com metáforas gráficas e psicológicas que ainda hoje causam desconforto.

Apesar de seguir uma estrutura mais tradicional, Silent Hill 3 manteve o nível de tensão lá em cima — e reafirmou o DNA da série: horror com subtexto, sem respostas obvias.

Silent Hill 4: The Room (2004) – O jogo mais ousado — e talvez o mais divisor de águas — da Team Silent.

The Room começa com um conceito simples e claustrofóbico: você está preso em seu próprio apartamento. Sem motivo. Sem explicação.

A primeira metade do jogo explora o cotidiano em um espaço que deveria ser seguro, mas lentamente se transforma em prisão. A segunda metade quebra a estrutura tradicional da série, apostando em mais ação — e, por isso, dividiu opiniões.

Apesar disso, The Room é reverenciado por muitos fãs como o último Silent Hill “de verdade”, o canto do cisne de uma equipe que ousava experimentar, mesmo sob risco de rejeição.

Ao fim de 2004, o Team Silent foi dissolvido pela Konami. Parte dos membros deixou a empresa, outros foram realocados para projetos distintos.

Do nada, sem aviso, sem festinha de despedida, o núcleo criativo por trás de Silent Hill havia desaparecido — deixando para trás um legado que ainda ecoa até hoje.

O Declínio da Franquia Silent Hill

Depois do Silent Hill 4: The Room, a Konami, com o Team Silent fora de cena, a Konami resolveu terceirizar a produção dos próximos jogos para estúdios ocidentais.

A ideia seria “modernizar a franquia”, torná-la mais “acessível”, com foco em gráficos realistas e gameplay mais dinâmico. Tudo para tentar atingir um público mais amplo e recém-chegado.

Mas o que parecia uma renovação, na prática, foi o começo de uma crise de identidade.

Silent Hill: Origins (2007) – Desenvolvido pela britânica Climax Studios, o jogo para PSP (depois portado para PS2) tentou recriar a atmosfera do original, com mapas parecidos e inimigos familiares.

A intenção até era boa, mas o resultado parecia uma imitação sem alma. Era Silent Hill… mas não era Silent Hill. Uma tentativa infeliz de clonar o passado.

Silent Hill: Homecoming (2008) – Dessa vez entregue à americana Double Helix Games, o jogo tentou capturar o mercado ocidental com combate mais fluido, gráficos realistas e muito mais violência.

O resultado: um protagonista sem profundidade, sustos previsíveis e uma história que parecia mais um filme de terror genérico do que uma obra psicológica. Ação em vez de angústia, basicamente.

Silent Hill: Shattered Memories (2009) – Também concebido pela Climax Studios, esse reboot/experimento para Nintendo Wii foi uma surpresa boa.

Isso porque, sem combate, com foco em escolhas narrativas e um sistema de psicologia dinâmica, Shattered Memories ousou — e até foi reconhecido por isso. Mas infelizmente, não foi suficiente para recuperar a confiança na marca.

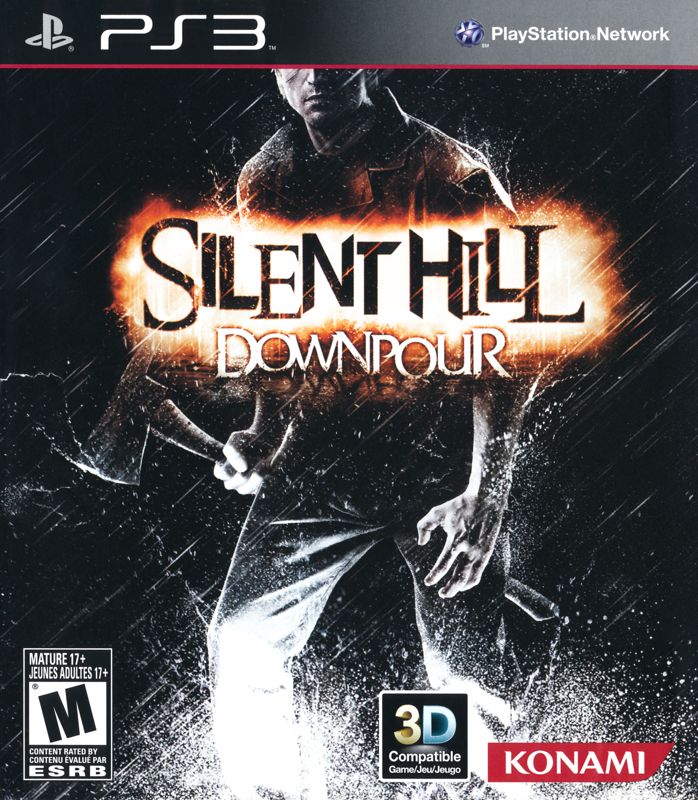

Silent Hill: Downpour (2012) – Agora nas mãos da Vatra Games, Downpour tentou trazer de volta mais uma vez o clima opressivo, mas sofreu com bugs, combate ruim e design inconsistente.

A crítica foi morna. O público, indiferente. Era o fim do gás.

Caixão e vela preta.

Ao longo desses anos, a Konami também lançou coletâneas e remasterizações apressadas — como o Silent Hill HD Collection, cheio de bugs e sem as dublagens originais.

Aos poucos, a neblina que antes escondia mistério passou a encobrir a perda total de direção criativa.

Silent Hill havia deixado de ser uma obra de autor para se tornar um produto diluído, à mercê de decisões corporativas, planilhas e tentativa-e-erro.

O resultado era de se esperar: a série perdeu o impacto, a identidade e o público.

Mas o pior ainda estava por vir — porque a maior promessa de renascimento… também terminaria em frustração.

O Polêmico P.T. – Silent Hills

Muita gente se lembra que em meados de 2014, um jogo grátis misterioso apareceu de surpresa na PSN, listado apenas como P.T. — Playable Teaser.

Ninguém sabia do que se tratava. Mas bastava jogar alguns minutos para perceber: aquilo era diferente. Angustiante. Genial. E genuinamente assustador. Um novo conceito estava nascendo ali.

P.T. colocava o jogador dentro de um looping de um único corredor. Um espaço pequeno, mas meticulosamente construído para te fazer questionar a realidade, a lógica e sua própria sanidade.

A atmosfera era insuportável de tão tensa. O terror não vinha de monstros, mas da sensação persistente de que algo estava errado… mesmo quando tudo parecia normal.

Ao final da experiência, a revelação: P.T. era um teaser jogável de Silent Hills, novo capítulo da franquia, que seria dirigido por Hideo Kojima (Metal Gear Solid), com participação de Guillermo del Toro e Norman Reedus como protagonista.

A internet explodiu!

Era o projeto dos sonhos. A reunião de mentes criativas brilhantes, com orçamento AAA e liberdade artística. Silent Hill estava voltando. E ia voltar grande.

Mas não voltou…

Poucos meses depois, o projeto foi cancelado em, DO NADA, após o rompimento entre Kojima e a Konami — uma das rupturas mais públicas e controversas da história dos videogames.

P.T. foi removido da PSN, e se tornou inacessível para novos jogadores. Quem tinha o jogo baixado no console podia manter. Quem não tinha, jamais teria.

O cancelamento de Silent Hills virou luto…

Fãs protestaram. Petições circularam. P.T. virou item de colecionador digital, com pessoas vendendo PS4s com o jogo instalado por preços absurdos.

E talvez o mais curioso: P.T. teve mais impacto cultural do que muitos jogos completos naquela década.

Ele redefiniu o que o terror psicológico podia ser com uma única demo.

E nunca mais foi esquecido.

Desde então, todo novo projeto relacionado à franquia Silent Hill carrega uma sombra: a de Silent Hills. O jogo que não existe. Mas que, paradoxalmente, moldou tudo que veio depois.

O Futuro Nebuloso de Silent Hill

Depois de uma década soterrada pelo silêncio da Konami, pela frustração dos fãs e por fantasmas de promessas quebradas, a empresa enfim declarou: Silent Hill ainda vive e pode retornar em breve.

Em outubro de 2022, como quem acende uma vela no meio de um apagão emocional, a empresa anunciou não um — mas vários — projetos ligados à franquia.

Era o tipo de movimento que parecia improvável. E ainda assim, ali estava ele.

Mas será que é possível reviver um cadáver sem despertar outra maldição?

Silent Hill 2 Remake – O epicentro desse ritual de ressurreição é, ironicamente, um retorno ao trauma original: Silent Hill 2.

Sob a tutela do estúdio polonês Bloober Team, a missão era reimaginar o maior clássico da franquia com tecnologia moderna, sem apagar a alma que o definiu.

Akira Yamaoka retorna. Masahiro Ito também. O clima é de respeito — e de tensão. Porque mexer em Silent Hill 2 é como abrir uma cicatriz perfeitamente curada só para ver se ela ainda dói.

O remake trouxe mais do que gráficos. Trouxe um reencontro com o abismo. E abismos, como diria Nietzsche, costumam olhar de volta.

Silent Hill: The Short Message – E em meio a grandes anúncios, um título inesperado surgiu do nada: Silent Hill: The Short Message.

Lançado de forma gratuita e sem alarde para PS5 em 2024, o jogo apostou em uma experiência curta, com foco em temas modernos como ansiedade, suicídio e bullying digital — ambientado em um prédio abandonado na periferia japonesa.

Apesar de limitado em escopo, o jogo surpreendeu ao mostrar que Silent Hill ainda pode ser relevante mesmo longe de suas fórmulas clássicas.

Silent Hill: Townfall – Um rádio antigo. Sinais distorcidos. Silêncios longos demais.

Essa é a linguagem críptica de Townfall, projeto da No Code Studios em parceria com a Annapurna Interactive.

Pouco se sabe. Mas tudo o que foi mostrado transborda inquietação.

É uma aposta narrativa — introspectiva, densa, potencialmente desconcertante.

Talvez seja o retorno ao horror sutil. Talvez seja algo que nem Silent Hill entende ainda. Mas, entre tantos anúncios, este é o que mais promete e, como sabemos… é aí que o medo mora: Hype/Flop.

Silent Hill F – Flores crescendo sobre cadáveres. Tradições que apodrecem em silêncio.

Um Japão dos anos 60, reimaginado por Ryūkishi07 — autor de obras onde a sanidade escorre pelas bordas da narrativa.

Silent Hill f parece ser o projeto mais estranho — e por isso mesmo, o mais promissor.

É o jogo que não tenta imitar o que veio antes, mas tenta expandir. Transmutar.

E se a essência da série for, de fato, o medo do desconhecido… então talvez f seja a coisa mais Silent Hill da nova leva.

Silent Hill: Ascension – Um projeto interativo, com decisões coletivas em tempo real. Silent Hill como reality show.

O pesadelo, agora, é votado em enquetes.

É o tipo de ideia que causa calafrios — e não pelos motivos certos.

O horror aqui parece estar fora da tela: no algoritmo, na performance, na expectativa de viralização.

Talvez funcione. Talvez não. Talvez seja só mais um flop da Konami.

Silent Hill está de volta. Em partes. Em vozes múltiplas. Em formas que nem sempre reconhecemos. E talvez isso seja apropriado. Porque Silent Hill nunca foi uma estrutura fixa.

O Lugar Onde Todos os Medos se Encontram

Silent Hill nunca foi apenas uma cidade. Foi um reflexo. Um purgatório. Um espelho quebrado onde cada pedaço mostra algo que você não queria lembrar.

Tudo começou como um projeto desacreditado, nasceu da expectativa de fracasso, foi moldada por uma equipe à margem da indústria.

E talvez seja por isso que tenha dado tão certo: porque não devia obedecer a nenhuma fórmula — só à verdade crua do medo humano.

Mesmo depois de tantas versões, quedas, experimentos e cancelamentos, a franquia Silent Hill continuou assombrando a Konami.

Não por seu hype. Mas por sua ausência. Por sua capacidade de se manter viva, mesmo sem sem estar presente no Game Awards ou em manchetes importantes.

Como uma cicatriz que só dói quando o tempo esfria. Como um trauma que se esconde nos detalhes do cenário.

Hoje, a franquia caminha entre a nostalgia e a reinvenção. Entre homenagens cuidadosas e experimentos ousados. E ninguém sabe ao certo se algum dos novos jogos vai conseguir trazer aquela vibe original.

Medo de mais um flop? Talvez Silent Hill não precise de redenção.

Talvez seu lugar continue sendo esse — um clássico cult que caminha entre mundos, entre gerações, entre realidades.

Um espaço onde a gente entra achando que vai encontrar respostas…

E sai com mais perguntas do que nunca.

Obrigado por nos ler até aqui! Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até a próxima!