Siren é um verdadeiro tesouro do mundo dos jogos de terror que ficou presa e esquecida na era do Playstation 3.

No início dos anos 2000, o terror dominava os videogames. Resident Evil redefinia o horror de sobrevivência com ação frenética e zumbis grotescos. Enquanto isso, Silent Hill nos afundava num pesadelo psicológico repleto de culpa e melancolia. Os jogadores queriam sentir medo – e adoravam isso.

Enquanto esses títulos ganhavam espaço nas prateleiras e conquistavam fãs pelo mundo, outro jogo surgia nas sombras. Um título estranho, perturbador e, para muitos, desconfortável. Tão enraizado na cultura japonesa que chegava a parecer inacessível para o público ocidental. O nome? Siren.

Muita gente sequer ouviu falar dele. Não por falta de qualidade, tampouco de ousadia. Siren era intransigente em sua identidade japonesa, hermético em sua narrativa e radical na forma como fazia o jogador experienciar o medo.

Trailer de Siren

Mas afinal, o que foi a franquia Siren? Por que ela não alcançou o sucesso global de seus concorrentes? E mais importante: por que quase ninguém no Brasil sequer ouviu falar dela?

Motivos não faltaram, e hoje, vamos abrir esse túmulo esquecido. Vamos explorar os mistérios por trás da franquia Siren: suas origens sombrias, os jogos que a compõem e os motivos pelos quais essa joia maldita do PlayStation nunca chegou até nós.

O nascimento da franquia Siren (2003)

No núcleo criativo de Siren está Keiichiro Toyama. Sim, o mesmo criador que marcou o gênero ao dirigir o primeiro Silent Hill (1999). Após sua saída da Konami, Toyama se juntou à SCE Japan Studio. Lá, teve liberdade total para explorar uma visão ainda mais pessoal e doentia…digo radical do terror.

Foi nesse contexto que nasceu Siren (“conhecido” como Forbidden Siren aqui no Ocidente), Lançado em 2003, exclusivamente para o PlayStation 2, Siren foi a porta de entrada para muitos – ou melhor, para poucos – no universo sombrio de Hanuda.

Lançado em meio à era de ouro dos jogos de horror, Siren não tinha armas biológicas, nem enfermeiras macabras dançando na névoa. Em vez disso, ela oferecia um tipo de medo mais íntimo, mais ancestral – um terror psicológico com raízes profundas na cultura japonesa, embalado por uma narrativa fragmentada, difícil e brutalmente imersiva. E talvez por isso tenha sido ignorada.

Diferente do terror mais direto e padronizado nas grandes franquias, Siren mergulhava em referências ao folclore japonês. A história envolvia cultos obscuros, rituais xintoístas corrompidos e conceitos metafísicos profundamente enraizados na cultura nipônica.

A trama se desenrola em uma vila isolada que desaparece da realidade após um ritual misterioso. Seus moradores se transformam nos “Shibito” – mortos-vivos conscientes, presos num ciclo eterno de loucura e servidão a uma entidade ancestral.

Mesmo para a 6ª geração de consoles, visualmente falando, Siren impressionava. Os rostos digitalizados de atores reais, as texturas granuladas e a paleta de cores sombria formavam uma estética perturbadora. Além disso, a trilha sonora, minimalista e angustiante, ampliava a sensação de sufocamento e desesperança.

Mecânicas de Gameplay

Para os que tiveram a oportunidade e a coragem de atravessar seus desafios, Siren ofereceu uma experiência única e uma jogabilidade fora dos padrões para a época.

O conceito de Siren era tão ambicioso quanto arriscado e o jogo adotava uma estrutura narrativa fora do comum: 10 personagens jogáveis, 78 missões e uma linha do tempo não linear, onde os eventos se entrelaçavam como peças de um quebra-cabeça macabro.

Em vez de jogar apenas com um personagem, o jogador assume o papel de vários. Cada um tem sua própria história, seus medos e um destino entrelaçado com os demais.

Contudo, o que realmente colocava Siren em outra categoria era sua mecânica inovadora: o “Sightjacking”. Essa habilidade permitia ver pelos olhos dos inimigos. Isso criava uma atmosfera sufocante, onde o jogador era obrigado a testemunhar o horror não só da perspectiva de vítima, mas também de carrasco.

Sobretudo, os inimigos, chamados Shibito, não são simples mortos-vivos. Eles não rastejam. Eles trabalham, patrulham, murmuram orações. São cadáveres funcionais, marionetes conscientes de uma entidade maldita. Com a mecânica “Sightjacking”, o jogador tinha que “sintonizar” a visão dos inimigos e espionar seus movimentos.

Essa habilidade era essencial para sobreviver, sobretudo porque o combate direto quase nunca era uma opção viável. O foco recaía sobre furtividade, paciência e uma constante paranoia.

Siren não queria só entreter. Queria perturbar o jogador. Em outras palavras, era uma metáfora sombria sobre perda de controle e violação da própria percepção.

Todavia, tanta ousadia cobrava um preço. A dificuldade elevada, aliada à narrativa fragmentada e à falta de acessibilidade, afastou muitos jogadores. No Ocidente, Siren foi recebido com estranhamento. E, no Brasil, passou praticamente despercebido por falta de divulgação.

Siren 2 (2006)

Se Siren abriu as portas do medo, Siren 2 soprou as brumas mais densas sobre um cenário que se dobrava sobre si mesmo. Lançado em 2006 para o PlayStation 2, esse novo capítulo mergulha o jogador na ilha isolada de Yamijima – um lugar esquecido até por Deus, onde o tempo desabou em um blecaute há 29 anos. Ninguém sabe ao certo se aquilo é real ou apenas um pesadelo coletivo.

A narrativa começa após uma tempestade violenta, quando um grupo de personagens naufraga na costa da ilha. Entre eles estão um jornalista curioso, uma equipe militar e até uma estudante cujo destino beira o surreal. O enredo se desdobra de forma não linear, utilizando a ferramenta Link Navigator. Com ela, o jogador navega por cenários interligados por um verdadeiro efeito borboleta – onde uma ação em determinado ponto pode gerar consequências cruéis em outro.

Mecânicas refinadas, terror ampliado

O famoso Sightjacking está de volta, mais refinado do que nunca. Agora, o jogador pode ver automaticamente pela perspectiva dos inimigos. Além disso, alguns personagens possuem habilidades únicas: Shu consegue se mover enquanto usa o recurso, Ikuko manipula inimigos, e Akiko pode resgatar memórias psíquicas dos ambientes.

A jogabilidade como um todo também evoluiu. Entre as novidades, temos alertas de proximidade, um sistema de dicas, três níveis de dificuldade, modo em primeira pessoa opcional e controles mais responsivos tanto nas ações quanto no gerenciamento de inventário. Tudo isso contribui para uma experiência mais acessível – sem comprometer a tensão constante.

Quanto aos inimigos, a ameaça assume nova forma. Os yamibito são criaturas mais inteligentes, agressivas e resistentes do que os Shibito originais. Pior: eles só são vulneráveis à luz, o que adiciona uma camada estratégica a cada lampejo de lanterna.

Outro destaque é o sistema de arquivos chamado Archives. Nele, o jogador coleta áudios, vídeos e documentos que aprofundam o mistério. Com isso, é possível revisitar fragmentos do enredo e montar uma linha narrativa mais completa – ou, talvez, ainda mais perturbadora.

Invisível para o Ocidente

Apesar das melhorias e da recepção um pouco mais favorável nos reviews – a Famitsu deu na época 35/40, enquanto críticas ocidentais oscilaram entre elogios e ressalvas – Siren 2 foi atingido por um golpe fatal: nunca chegou à América do Norte.

Sua distribuição ficou limitada ao Japão, Europa e Austrália. Isso resultou em ausência total nas “feirinhas” brasileiras, quase nenhuma visibilidade nas mídias especializadas e pouquíssimo acesso para a maioria dos jogadores. No fim das contas, Siren 2 existiu – mas apenas para quem teve os meios (e a curiosidade) de fugir das rotas oficiais.

Siren: Blood Curse (2008) – Mais um título preso ao PS3

Em 2008, com o PlayStation 3 já consolidado e o fracasso comercial da série ainda recente, a Sony tentou reviver a franquia Siren uma última vez. Assim nasceu Siren: Blood Curse, um reboot ocidentalizado, lançado em episódios digitais pela PSN.

Exclusivo para o PlayStation 3, Blood Curse chegou em julho daquele ano somente via PlayStation Store.

À primeira vista, parecia apenas uma reimaginação do jogo original. No entanto, Keiichiro Toyama, o criador da franquia, deixou claro: não era uma sequência, tampouco um remake convencional. A narrativa se apoiava nos eventos do primeiro Siren, como um filme “baseado em fatos reais” – distorcidos pelo medo e pela loucura.

A história se desenrola ao longo de 12 episódios, divididos em capítulos interconectados. Alternando entre vários personagens, o jogo constrói uma teia narrativa densa, mas linear o suficiente para manter o jogador envolvido do começo ao fim.

O protagonista da vez é Howard Wright, um estudante americano levado à obscura vila de Hanuda após receber um e-mail misterioso. Ele se junta a uma equipe de TV e, rapidamente, se vê envolvido em rituais perturbadores, um loop temporal e horrores que evocam deuses antigos. Apesar da ambientação manter o clima opressor dos títulos anteriores, agora os personagens são ocidentais – uma escolha pensada para aproximar o enredo de públicos não familiarizados com a cultura japonesa.

Atmosfera familiar, mecânicas repensadas

A mecânica de Sightjacking retornou mais intuitiva. Quando ativada, a tela se divide automaticamente. O jogador continua acompanhando seu personagem, enquanto observa os Shibito – inimigos que patrulham os cenários.

O foco na mecânica de furtividade se intensifica. Alarmes sonoros semelhantes a batidas de coração sinalizam a aproximação das criaturas. Além disso, o uso de armas é limitado. Pás, pistolas e até uma katana aparecem, mas com recursos escassos. Também é possível trancar portas e se esconder estrategicamente, ampliando o leque de tensão.

Um ponto alto continua sendo o sistema de Archives. Por meio de colecionáveis como gravações, vídeos e documentos, o jogador aprofunda sua compreensão sobre a vila amaldiçoada e sua obscura religião Mana.

Recepção e crítica de Siren: Blood Curse

Siren: Blood Curse teve recepção moderadamente positiva da crítica. No Metacritic, acumulou uma nota 78/100. Os elogios recaíram principalmente sobre a narrativa e a construção de suspense.

A revista Famitsu atribuiu 36/40 ao jogo. Já veículos como Eurogamer e IGN destacaram as sequências tensas e os sustos bem conduzidos. Ainda assim, mencionaram pontos como a repetição de cenários e controles pouco responsivos.

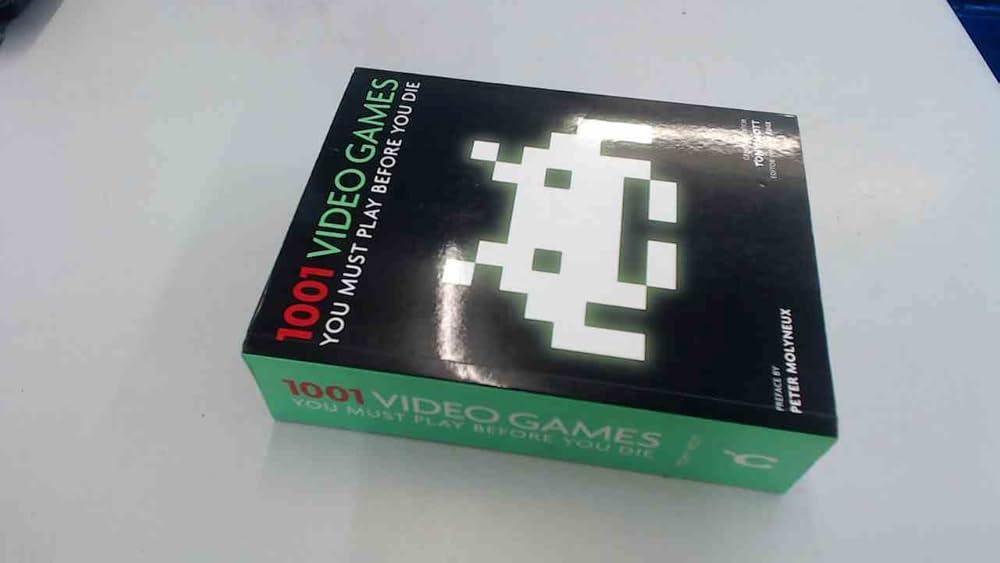

Curiosamente, o título foi incluído no livro 1001 Video Games You Must Play Before You Die – uma conquista que atesta seu valor e singularidade.

Contudo, o formato exclusivamente digital e episódico – em uma época em que a PlayStation Store ainda não tinha grande alcance no Brasil – limitou severamente sua distribuição. A ausência de legendas em português também dificultou a recepção. Dessa forma, Blood Curse chegou aos consoles brasileiros quase como um joguinho indie sem nada de orçamento para divulgação. Com isso, Poucos tiveram a chance de ao menos ouvir falar.

Por que a franquia Siren nunca chegou até nós?

Toda maldição tem uma origem. No caso da franquia Siren, foram várias. E nenhuma delas partiu da qualidade do jogo em si.

Ideias ousadas não faltaram. Tampouco ambientação singular ou coragem narrativa. O que faltou foi algo mais básico: conexão com o público. Principalmente com o brasileiro, que naquela época consumia jogos de uma forma muito “alternativa”, quase sempre à margem da indústria oficial. Siren não se adaptou a esse cenário. E pagou caro por isso.

1 – Terror japonês demais para o Ocidente

A alma de Siren é japonesa. E não apenas na estética, mas em essência. Cada detalhe remete ao folclore, aos rituais ancestrais, aos deuses esquecidos e aos medos moldados pela tradição xintoísta. Nada de mansões mal-assombradas ou zumbis hollywoodianos que estavam super em alta na época.

Porém, essa fidelidade ao horror nipônico criou barreiras. Para muitos jogadores ocidentais, era difícil compreender os símbolos, as motivações dos personagens e até o funcionamento daquele universo. Era como assistir a um filme de terror sem legenda – mesmo com o áudio em inglês. O resultado era o estranhamento. E, com ele, a sensação de não pertencimento.

2 – Falta de localização

Nos anos 2000, jogos com legendas em português eram raridade – ok. Mas, no caso de Siren, isso foi especialmente problemático. O gameplay dependia fortemente da narrativa e leitura atenta.

Mesmo assim, nenhum dos jogos trouxe suporte ao nosso idioma. Nem mesmo o Blood Curse, lançado em 2008, ofereceu qualquer forma de acessibilidade linguística. Isso criava um vácuo. Muitos jogadores não entendiam o que acontecia. E quando a compreensão se perde – ainda mais em um jogo difícil -, a imersão desaba. E o interesse some junto.

3 – Distribuição limitada

Siren 2 dependia de mídia física e jamais chegou à América do Norte. Isso, por si só, já o empurrou para a obscuridade em boa parte do Ocidente. No Brasil, onde boa parte dos jogos vinha por importação americana ou pirataria via discos NTSC, o impacto foi simples: ele nunca chegou na barraquinha do seu Zé.

Mesmo Blood Curse, embora tecnicamente acessível, foi lançado apenas em formato digital. E isso em um período em que a PlayStation Store ainda engatinhava por aqui. A conexão com internet via banda larga ainda era limitada em muitos países. Portanto, o hábito de baixar arquivos gigantes não era popular.

Sem mídia física, sem dublagem, sem divulgação não havia nenhuma chance real de alcançar o público em países subdesenvolvidos – como era o Brasil em 2008.

4 – Mecânicas que testavam a paciência

Sightjacking, múltiplos personagens, narrativa fragmentada, mortes repetidas sem explicações claras… Siren nunca facilitou a vida do jogador. Muito pelo contrário – exigia bastante.

No Japão, a cultura de jogos punitivos sempre foi valorizada. Ainda hoje, há um apreço por experiências difíceis e desafiadoras. Porém, em 2008, esse conceito ainda era distante da maioria dos jogadores ocidentais. Hoje, adoramos soulslike e todo tipo de jogo que nos faça passar raiva… digo, que nos desafie. Mas, naquela época, não era bem assim.

A proposta de Siren era imersiva, sim. Mas também brutal. Não havia tutoriais bem definidos. Tampouco existiam mapas simples ou objetivos claros. Muitas missões se pareciam mais com enigmas do que com fases tradicionais.

O combate, quando possível, surgia como último recurso. Para quem buscava adrenalina e ação constante, Siren era um martírio. Para os impacientes, jogadores de Resident Evil 4, uma tortura. E, para o mercado… uma aposta arriscada demais.

5 – Falta de espaço na mídia

Antes das redes sociais, os jogos sobreviviam de boca a boca, revistas especializadas, fóruns e vídeos – até mesmo no YouTube, que começava a ganhar popularidade. E Siren mal figurava nesses espaços.

Enquanto Resident Evil 5 estampava capas, ganhava vídeos de gameplay no PS3 e inspirava legiões de fãs, Siren passava em branco. Nem mesmo os tradicionais sites brasileiros deram atenção à série.

No fim, Siren morreu em silêncio. Um horror tão bem executado que ninguém viu.

E o mais curioso? Ironicamente, no início da década de 2010, o mercado passou a clamar justamente pela essência perdida nos jogos de terror. A mesma essência que Siren sempre carregou. Enquanto os títulos de horror migravam para ação e combate, Siren já havia feito o caminho inverso e desaparecido no processo.

Siren deixou seu DNA na indústria

A franquia Siren pode ter sido esquecida pelas massas, mas seu impacto ainda ecoa onde realmente importa: nos jogos que vieram depois – e nas mentes que ousaram criar fora do óbvio.

Seu terror ritualístico, sua fragmentação narrativa e suas escolhas de design não desapareceram. Pelo contrário: foram absorvidas, reinterpretadas e renascidas em outras obras que conquistaram espaço no mainstream.

Veja, por exemplo, Ghostwire: Tokyo, um título que não esconde suas raízes no folclore japonês. Assim como Siren, ele mergulha o jogador em um Japão moderno dominado por espíritos, rituais e entidades mitológicas. No entanto, enquanto Ghostwire adota uma abordagem mais voltada para a ação, Siren explorava esse mesmo terreno com uma lente profundamente psicológica. Ainda assim, a fundação espiritual é compartilhada.

Curiosamente, enquanto Siren foi criado por Keiichiro Toyama, o pai de Silent Hill, Ghostwire: Tokyo surgiu das mãos de Shinji Mikami – o criador de Resident Evil. Duas origens, dois caminhos, um elo comum: o medo como linguagem cultural.

Em The Medium e Alan Wake 2, a influência de Siren aparece de forma estrutural. Ambos exploram realidades paralelas, múltiplas perspectivas narrativas e protagonistas que enfrentam traumas desmoronando não apenas ao redor, mas dentro de si. E Siren já fazia isso no PS2, ao trocar de protagonistas e fragmentar o tempo como um quebra-cabeça sobrenatural. Provavelmente veremos mais desse DNA em Silent Hill f muito em breve.

Até mesmo State of Decay, mais voltado para a ação e sobrevivência, carrega um eco mecânico da série: o uso de múltiplos personagens jogáveis, cada um com suas habilidades e histórias, enfrentando um ambiente hostil e imprevisível – tal como Hanuda e Yamijima.

Slitterhead – de Keiichiro Toyama

E hoje, esse legado voltou a respirar através de Slitterhead, lançado em novembro de 2024 pelo estúdio de Keiichiro Toyama. O criador retorna ao horror, trazendo de volta mecânicas que remetem a Siren – como a perspectiva múltipla e o horror urbano misturado ao sobrenatural – provando que, embora esquecida, a maldição ainda corre viva nas veias da indústria.

E para quem ficou curioso depois de conhecer essa franquia, o primeiro Siren está disponível na PlayStation Store para PS4 e PS5. Uma chance rara de encarar Hanuda em toda a sua glória sombria – e experienciar por que essa franquia nunca tem todos os componentes para ser um típico clássico cult.

Sabe de uma coisa? No fim, a franquia Siren talvez nunca tenha ficado totalmente presa no PS3. Apenas se espalhou e continua assombrando a indústria – como uma maldição que ninguém vê, mas que todos jogam em um jogo ou outro.